「自分の介護保険料は、実際いくら払うことになるの?」

そんな不安や疑問をお持ちではありませんか。

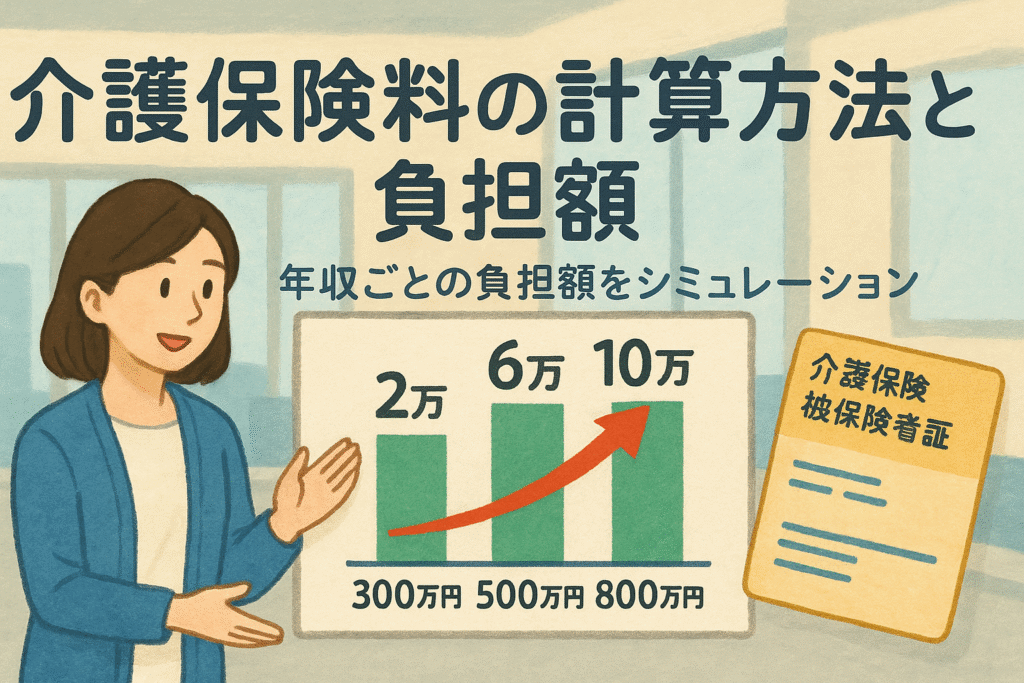

介護保険料は、【2024年度】で東京都新宿区の65歳以上の標準月額は【7,770円】、大阪市は【7,223円】と、自治体ごとに大きく異なります。さらに、年収や世帯構成によっても負担額はさまざま。例えば所得に応じて全国一律「15段階」に分かれており、最も低い区分と高い区分では年間保険料が【最大で数十万円】違うケースもあります。

「扶養でも払うの?」「年金生活でも負担はある?」といった、介護保険料の本当の仕組みをご存じでしょうか。多くの方が「思っていたより高い」「納付方法がよく分からない」と感じています。

複雑な計算式や地域差、納付パターンまで、最新の公的データを踏まえて徹底解説。

この記事では、40歳から対象となる理由や、無職・年金受給者・扶養家族それぞれの保険料負担の具体例、そして読者一人ひとりの「私の場合はいくら?」を明確にイメージできるシミュレーションポイントまで、わかりやすく整理しています。

「知らなかった…」では済まされない介護保険料。放置すれば、毎年数万円単位の損失につながることも。

本記事を読み進めることで、将来の備えや負担軽減策まで、すべて納得できるはずです。

介護保険料はどれくらい払うのか?対象者別の負担額と仕組みを分かりやすく解説

介護保険制度の基本と対象者区分の理解

日本の介護保険制度では、40歳以上のすべての人が対象となり、年齢によって区分が異なります。40歳から64歳の方は「第2号被保険者」、65歳以上の方は「第1号被保険者」です。第2号被保険者は主に会社員や自営業者で、健康保険とセットで介護保険料が給与や賞与から天引きされる仕組みとなっています。一方、第1号被保険者は各市区町村が徴収し、原則として毎月決まった金額を納付する形です。

なぜ40歳から支払いが始まるのかは、加齢とともに認知症や介護が必要となるリスクが高まり、早期からの備えとして国が制度設計したためです。特に65歳以上は介護サービスの利用が多いため、費用負担も変化します。

下記の表は、年齢区分ごとの保険料の違いをまとめたものです。

| 対象者区分 | 年齢 | 保険料支払方法 | 主な特徴 |

|---|---|---|---|

| 第2号被保険者 | 40~64歳 | 給与天引き・加入保険組合別 | 医療保険とセットで徴収 |

| 第1号被保険者 | 65歳以上 | 市区町村による個別徴収 | 所得や世帯状況で負担額が変動 |

また、65歳以上の場合は所得段階によって15段階に区分され、それぞれ月額保険料が異なります。所得が高いほど保険料は上がり、年金受給額や課税所得などが基準となります。

扶養や無職でも介護保険料が発生するケースの整理

扶養や無職でも介護保険料がかかるかどうかは多くの人が疑問に思う点です。第2号被保険者(40~64歳)は、たとえ扶養に入っていても健康保険組合を通して介護保険料が徴収されます。たとえば、主婦やパートタイマーで夫の扶養内でも、標準報酬に応じた分が控除されるのが一般的です。ただし、子どもなど扶養家族で40歳未満の場合は支払い義務はありません。

無職の場合でも、65歳以上であれば原則として全員が市区町村への介護保険料納付対象です。収入が年金のみでも、課税所得や住民税非課税世帯かどうかで負担額が決まります。年金からの天引き(特別徴収)の場合も定められており、もし年金額が少ない場合は口座振替など他の納付方法に切り替わります。

下記リストは、主なケース別の支払い有無と仕組みの整理です。

- 40歳以上の扶養主婦:会社員の夫が加入している健康保険から介護保険料が控除される。

- 40歳以上の無職で65歳未満:国民健康保険や組合によって介護保険料が課せられる。

- 65歳以上の無職・年金生活者:所得や世帯状況に応じた額を住民票のある自治体から請求される。

- 無職で年金支給額が少ない場合は、納付方法の変更や減免措置も相談可能。

どのケースでも、「40歳以上なら必ず何らかの形で介護保険料の納付対象になる」という点に注意が必要です。支払いに不安がある場合は、住まいの市区町村や保険者に早めに相談しましょう。

介護保険料の計算方法を徹底解説!所得・地域差・年齢による違いを図解

第1号被保険者の計算方法:基準額×所得区分別負担割合

介護保険料は主に市区町村ごとに異なる基準額が定められ、それをもとに所得区分ごとに段階的な負担割合が適用されます。全国的に15段階程度の所得段階に分かれ、年金収入や課税所得に基づいて負担額が決まります。たとえば、2025年の多くの自治体での基準額は月額6,000円台~7,000円台程度で設定されています。

下記は自治体ごとの一般的な計算イメージです。

| 年齢区分 | 所得区分 | 月額目安 | 年額目安 |

|---|---|---|---|

| 65歳以上 | 最低負担 | 3,000円前後 | 36,000円前後 |

| 65歳以上 | 標準負担 | 6,500円前後 | 78,000円前後 |

| 65歳以上 | 最高負担 | 15,000円超 | 180,000円超 |

所得が高いほど負担額が上がり、無職や低所得世帯では軽減措置もあります。地域によって標準保険料は異なるため、住民票のある自治体で毎年確認しましょう。

第2号被保険者の計算方法:標準報酬月額に介護保険料率を掛けた算出法

40歳から64歳の方は、介護保険料を健康保険とあわせて給与から天引きされます。計算方法は「標準報酬月額×介護保険料率」で算出され、保険料率は全国健康保険協会(協会けんぽ)や健康保険組合ごとに異なります。

例えば、協会けんぽ(2025年度大阪支部)の場合、保険料率は1.86%前後に設定されています。

給与30万円なら、30万円×1.86%=5,580円が月額保険料となり、会社と本人が折半で負担します。

| 標準報酬月額 | 保険料率(例) | 本人負担月額 |

|---|---|---|

| 200,000円 | 1.86% | 1,860円 |

| 300,000円 | 1.86% | 2,790円 |

| 400,000円 | 1.86% | 3,720円 |

給与明細で「介護保険料」欄が新設されるのは40歳到達以降となるため、40歳の誕生日を迎えた月から確認が可能です。

自動計算シミュレーションツールの活用法と注意点

介護保険料の金額は年齢、所得、居住地によって異なるため、自治体が公開している計算シミュレーションツールの活用が便利です。多くの市区町村が公式サイトで「年齢・所得・扶養状況」を入力することで、今期の保険料が自動計算できるサービスを提供しています。

主要自治体のシミュレーション例として、横浜市や大阪市では簡単な質問に答えるだけで、段階別の介護保険料がわかります。

利用時の主な注意点は下記になります。

- 年度ごとに計算方式や基準額が変わるため、最新版を選ぶ必要がある

- 無職や扶養など特殊なケースは選択肢や説明に注意する

- 「世帯全体の所得」を正確に入力すること

- 65歳到達や住所変更時は再計算すること

じっくり確認すれば、自分の状況に合った介護保険料を把握でき、不安なく負担計画を立てられます。

年収別・地域別でわかる介護保険料の目安一覧と比較

代表的な市区町村の基準額例と地域差

介護保険料は住んでいる市区町村によって金額が異なり、地域による差が大きい点が特徴です。都市部か地方かで基準額が変わり、同じ年齢や年収でも負担が異なります。ここでは代表的な自治体である東京23区、横浜市、大阪市、地方都市の基準額(65歳以上の場合)を比較しやすいテーブルで紹介します。

| 地域 | 年間基準額(円) | 月額目安(円) |

|---|---|---|

| 東京23区 | 101,300 | 8,440 |

| 横浜市 | 98,040 | 8,170 |

| 大阪市 | 86,400 | 7,200 |

| 地方都市(例:秋田市) | 78,000 | 6,500 |

負担水準に差が生まれるのは、高齢化率や介護サービスの利用者数、自治体ごとの財政状況などが影響しています。都市部はサービス需要やコストが高いため、基準額も高くなりがちです。

年収・所得階層に応じた負担割合と具体的金額

65歳以上の介護保険料は所得段階で細かく設定されており、年収や年金額に応じて負担に大きく差が出ます。目安として、40歳~64歳の現役世代は健康保険料と合わせて給与や年収に基づく算出方法となります。

| 年収・世帯区分 | 月額負担例(東京23区) | 年間負担額(東京23区) |

|---|---|---|

| 年収200万円未満(単身) | 3,500 | 42,000 |

| 年収400万円(単身) | 8,440 | 101,300 |

| 年収600万円(単身) | 13,000 | 156,000 |

| 年収1000万円以上(単身) | 16,000 | 192,000 |

| 年収400万円+妻も65歳以上 | 16,880 | 202,600 |

- 40歳から64歳の方は給与や報酬に「保険料率(約1.8%~1.9%程度)」を掛けて計算されます。年収300万円の場合、年間50,000円台が目安です。

- 扶養に入っている場合は保険料の自己負担は発生しませんが、家族の健康保険料に上乗せされる仕組みです。

- 無職の場合も年金等の所得に応じた段階での徴収となります。

自治体や所得段階によって金額が細かく異なるため、各自治体の案内や保険料計算シミュレーションで確認することが重要です。いくら支払うか分かりづらい場合も、公開されている計算表や自動計算ツールを活用することで安心して確認できます。細かい負担額や年齢区分ごとの詳細は各市区町村の一覧表や公式シミュレーションサイトがおすすめです。

介護保険料の納付方法・徴収パターンと納期限の注意点

第1号被保険者の普通徴収と特別徴収

40歳から64歳の間は第2号被保険者、65歳以上になると第1号被保険者となります。第1号被保険者の介護保険料には、「特別徴収」と「普通徴収」があります。

特別徴収は年金からの天引きによって自動的に納付され、手続きの手間がありません。年金が一定額以上の方が対象となり、受給額が少ない場合などは普通徴収となります。

普通徴収は自治体から送られてくる納付書や、口座振替によって自身で納める仕組みです。納付忘れによる遅延が発生しやすいため、納付書の管理や口座残高の確認が重要です。

| 納付方法 | 特徴 | 対象 |

|---|---|---|

| 特別徴収 | 年金から自動的に天引き | 年金月額15,000円以上 |

| 普通徴収 | 納付書もしくは口座振替で納付 | それ以外の方 |

第2号被保険者の給与天引きと標準報酬からの控除

40歳から64歳の会社員や公務員などは第2号被保険者となります。この場合、介護保険料は健康保険料とまとめて給料から自動的に天引きされます。保険料は標準報酬月額に保険料率を掛けて決定され、賞与からも徴収される場合があります。

給与明細には「介護保険料」や「健康保険料」の内訳が記載されているため、毎月必ず金額と控除欄を確認してください。また、扶養家族で40歳以上の方も、保険料の対象になる点に注意が必要です。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 対象 | 40~64歳の会社員・公務員 |

| 納付方法 | 給与天引き(標準報酬月額×保険料率) |

| チェックポイント | 給与明細の「介護保険料」欄・扶養家族の有無 |

リスト

- 給与から自動で引かれるため納付漏れがない

- 賞与からも介護保険料が天引きされる場合がある

- 年度中に保険料率が変動することがある

納期限の重要性と遅延リスクの概要

介護保険料の納付には納期限が設定されており、期限までに納めなかった場合は延滞金が発生します。特に普通徴収の場合、納付書記載の期限を守ることが重要です。納付が遅れると督促状が届き、最悪の場合はサービス利用制限や財産差押えとなることもあります。

納付期限の確認方法は、納付書や自治体からの案内に記されています。特別徴収の場合でも、年金受給額の変動で普通徴収へ切り替わることがあるため、通知を見逃さないようにしましょう。

リスト

- 納付期限を過ぎると延滞金が加算される

- 督促状や差押えなどのリスクが発生

- サービス利用停止は生活に大きな影響が出ることがある

介護保険料の滞納時の対応策・督促・差押えリスクを具体解説

滞納発生から督促、差押えまでの流れの詳細

介護保険料の滞納が発生した場合、早期の対応が極めて重要です。滞納から最初の数ヶ月は、自治体から督促状や納付書が郵送され、速やかな支払いが求められます。この段階での納付は、追加の延滞金やペナルティが発生しません。

1年未満の滞納では、延滞金の発生と催告書が送付されるのが一般的です。2年以上にわたる滞納では、介護サービスの利用制限や財産の差し押さえリスクが高まるため、以下の流れを理解しておきましょう。

| 滞納期間 | 主な対応 | 想定されるペナルティ |

|---|---|---|

| 1年未満 | 督促状・催告書の送付 | 延滞金発生 |

| 1年以上2年未満 | 催告書+訪問指導あり | 延滞金+サービス利用時の自己負担増加 |

| 2年以上 | 差し押さえ予告・財産調査 | 差し押さえ、介護給付制限、保険資格喪失の可能性 |

このように、長期化するほど保険サービス利用への影響や法的な措置が強まるため、支払いが困難な場合は早めに相談・申請を行うことが推奨されます。

減免・猶予・免除制度の申請条件と利用法

保険料の納付が難しい状況では、減免や猶予、免除制度の活用が可能です。該当する主なケースは以下の通りです。

- 天災や火災など災害による損害

- 失業、収入減少などによる生活困窮

- 特に低所得世帯や生活保護受給者

申請の流れは、市町村・区役所の担当窓口に必要書類(所得証明・損害証明など)を提出して条件認定を受ける形になります。申請時期や適用期間、減免・猶予の内容は自治体ごとに異なりますので、早めの相談と正確な情報収集がポイントです。

| 減免・猶予・免除の主な概要 | 条件例 | 主な効果 |

|---|---|---|

| 減免 | 収入減少、天災、重病 | 保険料が一定期間減額または一部免除 |

| 猶予 | 一時的な納付困難 | 指定期間の納付を延期、延滞金の免除あり |

| 全額免除 | 生活保護受給者など | 保険料が全額免除 |

いずれも申請制となっているため、該当する可能性があれば早期に窓口で詳細を確認しましょう。

滞納における現役世代と年金受給者の違い

介護保険料の滞納に対する影響や徴収方法は、現役世代(40歳~64歳)と年金受給者(65歳以上)とで異なります。

- 現役世代の場合、給与や賞与からの天引きや住民税と一緒の納付が一般的です。会社員の場合は給与天引き、国民健康保険加入者は納付書による個人納付となります。滞納が続くと通常の延滞金加算やサービス利用時の全額自己負担といった措置が取られます。

- 年金受給者は、年金からの天引き(特別徴収)が大半です。滞納した場合には、サービスの利用制限や、年金以外の預貯金など資産への差押えとなるケースもあります。滞納期間が長くなると介護サービス利用時の自己負担割合が増える点でも影響が大きいです。

現役世代・年金受給者いずれでも、2年以上の滞納は差押えリスクが高まり、生活全般へ大きな支障となるため注意が必要です。いずれも支払いが困難なときは、自治体窓口への早期相談が解決の鍵となります。

保険料が高くなる理由と2025年以降の制度改正・今後の見通し

介護サービス利用増加と高齢化の保険料への影響

介護保険料が年々高くなっている主な理由は、介護サービスを利用する高齢者が増加しているためです。日本では65歳以上の人口割合が上昇し続けており、介護を必要とする方も増え続けています。この結果、介護保険にかかる費用(保険給付額)が増え、それが保険料の算定基準となるため、実際に支払う金額も上がっています。

さらに、認知症の方や要介護認定者の増加、生活習慣病の影響なども背景にあります。所得金額や世帯構成に応じた段階別の納付額となりますが、全体の負担増傾向は全国共通です。下の表で高齢者人口増加と保険料平均額の推移を確認できます。

| 年度 | 65歳以上人口 | 全国平均月額(円) |

|---|---|---|

| 2021年 | 3,640万人 | 6,014 |

| 2023年 | 3,700万人 | 6,225 |

| 2025年 | 3,740万人 | 6,800 |

2025年の制度改正ポイントと自治体別対応の違い

2025年には団塊の世代がすべて75歳以上となり、介護保険制度にも大きな改正が行われます。主な改正ポイントは以下の通りです。

- 保険料段階の見直し

- 所得区分の細分化に対応した負担割増

- 地方自治体ごとの区分設定の強化

- 介護サービス自己負担割合の一部引き上げ

この改正によって、特に都市部やサービス需要が高い自治体では保険料が大幅に引き上げられるケースが増えています。例えば、人口が多く介護施設需要の多い横浜市や大阪市などでは標準保険料が全国平均より数百円高く設定されています。

| 地域名 | 2025年月額保険料目安(円) | 主な特徴 |

|---|---|---|

| 全国平均 | 6,800 | 全国目安値 |

| 東京都区部 | 7,200 | 都市部・高 |

| 大阪市 | 7,000 | 都市部・高 |

自治体ごとに保険料の計算表やシミュレーションツールも公開されているので、ご自身の住むエリアで確認するのがおすすめです。

今後の負担増リスクと備えの必要性

高齢化がさらに進むことで、介護保険料が今後も上昇するリスクは避けられません。将来的には75歳以上人口の増大による費用増、介護施設やサービス質の維持などが課題となっています。

今後の備えとしては以下が重要です。

- 保険料の納付方法や減免制度の活用

- 所得に応じた段階や控除制度の確認

- 家計内での介護費用の積立やシミュレーションの実施

- 介護予防や健康管理で将来負担の軽減を目指す

自身や家族のライフプランに合わせて、保険料や利用サービスの詳細をこまめに確認し、安心して備えておくことが重要です。

介護保険料の正確な確認方法と問い合わせ先・資料入手ガイド

自治体窓口や健康保険組合での確認方法

介護保険料について正確に把握するには、居住地の自治体や加入している健康保険組合での直接確認が最も確実です。特に65歳以上の方は自治体、40~64歳の方は会社や国民健康保険などの組合が窓口となります。以下に主な確認方法を示します。

| 確認先 | 対象者 | 主な確認事項 |

|---|---|---|

| 市区町村役所・区役所 | 65歳以上 | 年度の保険料額、段階、納付方法 |

| 健康保険組合・協会けんぽ | 40~64歳 | 給与天引き額、保険料率、年収別目安 |

| 国民健康保険の窓口 | 40~64歳(自営等) | 世帯合算額、所得割・均等割 |

自治体の窓口では、最新の介護保険料について直接説明を受けたり、資料をその場で受け取ることができます。給料から天引きされる場合も、会社の総務部や健康保険組合に問い合わせれば個別の保険料明細が確認できます。

- 保険料納付や減免の相談も各窓口で対応しています

- 納付書記載の金額や説明資料を必ず手元で確認しましょう

オンラインツールやシミュレーションの利用環境

最近では多くの自治体や健康保険組合が、公式ウェブサイトで介護保険料の自動計算ツールやシミュレーションを提供しています。年齢や年収、所得段階などを入力するだけで、おおよその月額・年額の目安を素早く確認できます。

| ツール名称 | 利用対象 | 特徴 |

|---|---|---|

| 介護保険料計算シミュレーション(市区町村) | 65歳以上 | 住所や所得、控除額で簡単計算 |

| 協会けんぽ保険料自動計算ページ | 40~64歳 | 給与や賞与から保険料を自動算出 |

| 個人住民税計算シミュレーター | 全年齢帯 | 介護保険分も含めシミュレート |

- オンラインなら24時間利用でき、匿名でおおよその金額を把握できて便利です

- 推定額になりますので、確定情報は書類や窓口で確認しましょう

書類請求・相談予約の具体的な流れ

介護保険料について詳細な資料が欲しい場合や、担当者にじっくり相談したい場合は、書類の郵送請求や事前予約による訪問がおすすめです。各自治体や保険組合のホームページ、窓口、コールセンターを活用しましょう。

- ホームページや電話で保険料明細やパンフレットの郵送希望を申し込む

- 相談予約システムで窓口相談の日程を確保する

- 送付資料は年齢・収入・世帯情報に応じた最新版が届く

- 納付額や減免制度、納付方法なども同時に案内される

- 相談時は最新の所得証明書や納付書を持参するとスムーズです

- 地域や世帯状況、扶養の有無により異なる点があるため直接確認が安心です

このように、複数の経路を活用することで、ご自分の状況に最適な介護保険料の情報を確実に取得できます。

介護保険料の見直し・節約できる制度と今からできる備え

各自治体の減免・優遇措置制度の比較と適用条件

介護保険料の負担軽減を目的として、多くの自治体では独自の減免や優遇措置が設けられています。主な制度の適用条件や内容を以下の表で比較します。また、市区町村によって取り扱いが異なるため、詳細は必ず自治体の窓口や公式サイトで確認しましょう。

| 制度名 | 適用条件 | 内容 |

|---|---|---|

| 低所得者減免 | 前年の所得が一定以下、生活保護受給者など | 保険料の一部~全額免除 |

| 災害等による減免 | 天災や火災、家計急変等、証明書類の提出 | 保険料の減免または徴収猶予 |

| 特定疾病等による減免 | 長期療養や心身障害により収入が著しく減少している場合 | 保険料の一部免除または徴収猶予 |

主な申請条件としては次のようなものが挙げられます。

- 前年の合計所得金額が一定水準を下回る

- 世帯全員が市町村民税非課税

- 災害による家計急変・大幅な収入減

申請の際には必要書類や申請期限が定められており、事前に確認が重要です。

生活防衛のための節約術と収支管理の実践法

介護保険料の支払いに不安を抱えている場合、日常的な収支管理と生活費の見直しが負担軽減の第一歩です。家計改善のコツは次の通りです。

- 毎月の固定支出をリスト化し、不要な出費を減らす

- 水道光熱費や通信費の見直しでランニングコストを削減

- 医療や介護サービスの自己負担額は自治体の助成や控除を活用

- 給与天引きの場合、天引き後の手取り金額を正確に把握する

また、住宅や自動車など高額な固定資産の費用も併せて見直しましょう。収入が不安定になった際は早めに市区町村窓口に相談することで、減免制度などの支援を受けられることがあります。収支管理の基本は「予算化」と「記録」です。毎月の支出予測を設定し、実際の支出を見える化する習慣を持つことが重要です。

将来の介護保険料負担を踏まえた資金計画のすすめ

将来的な介護保険料の負担増加を見据えて、今からできる資金計画が大切です。年齢や所得、生活環境を踏まえ、計画的な備えをしておくことが安心につながります。

- 40歳以降は毎年の収入・所得を確認し、保険料の変動を意識

- 今後の年金収入・退職後の収入減少に向けて貯蓄目標を設定

- 保険料計算シミュレーションや計算表を活用して毎年の負担額を把握

- 介護保険料以外も、医療費・生活費・税金など総合的に資金計画を立てる

現在は65歳以上での負担額や所得段階による保険料の違いも明確化されているため、年度ごとの制度改正や自治体の通知を見逃さず、早めに将来の備えを始めることが重要です。年齢や家族構成、住んでいる自治体ごとの条件を元に、必要な資金準備を具体的にシミュレーションしてみましょう。