「介護認定って実際どうやって受けるの?」「手続きが複雑で、何から始めたらいいか分からない…」そんな不安を感じていませんか。

日本ではすでに**約690万人が介護認定を受けており、認定後に受けられる介護サービスや費用助成も【最大で月額36万円超】に及びます。しかし、申請書類に不備があると手続き自体が進まず、申請全体の約1割で追加書類の提出や審査の遅延が発生しているのが現実です。

さらに、「家族の代理申請の場合は何が違うの?」「主治医意見書が必要だけど、どう頼めばいい?」など、実際の現場では多くの方がつまずいています。

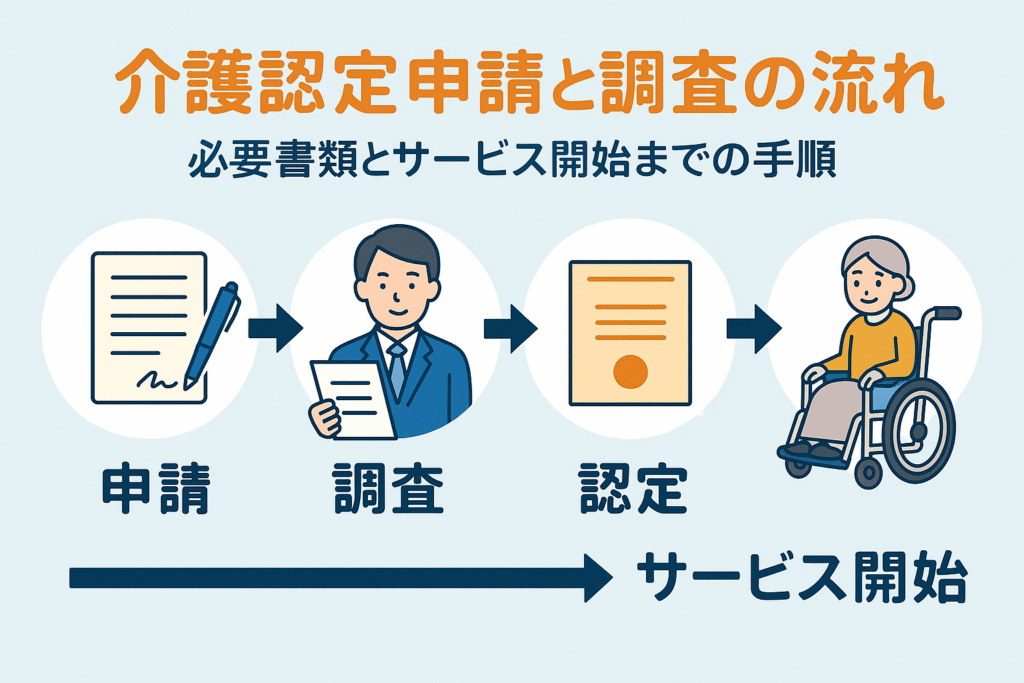

このページでは、介護認定の基本から申請手順・調査の流れ、各区分ごとのサービス内容や費用負担のポイントまで、初めての方でも確実に進められるよう専門家がわかりやすく解説**。

「何を・いつ・どこに提出すればいいのか?」がすぐに分かり、スムーズに利用開始できるノウハウを厳選してお伝えします。

最初のひと手間で、将来の安心と負担軽減につなげてください。

介護認定を受けるには|申請から介護サービス利用までの全体像と重要ポイント

介護認定制度の概要と対象者

介護認定は、介護保険サービスの利用を希望する方が必要な支援の程度を客観的に判断される制度です。主な対象者は、65歳以上の方(第1号被保険者)と、40歳から64歳で特定疾病がある方(第2号被保険者)です。

市区町村によって申請方法や窓口が異なり、たとえばさいたま市や横浜市、名古屋市、京都市など、各自治体で受付方法・書式が設けられています。入院中の場合も申請でき、病院の医療ソーシャルワーカーが手続きを支援することが多いです。

申請には、被保険者証、本人確認書類、申請書が必要となるため、早めに手続きを始めることが推奨されます。

| 対象者 | 対象になる条件 |

|---|---|

| 65歳以上 | 日常生活で介護や支援が必要な人 |

| 40~64歳 | 介護が必要な特定疾病を持つ人 |

介護認定を受けるべき具体的なケース

次のような状況では、介護認定の申請を検討する必要があります。

-

家族が日常生活の動作(食事、入浴、移動など)に困難を感じている

-

入院中に退院支援や在宅復帰サポートが必要になった場合(入院中の申請も可能)

-

認知症や脳血管障害など、特定疾病による生活サポートが求められるとき

-

介護サービスの利用や施設入所を考えている場合

どの段階で申請するか不安なときは、市区町村の相談窓口やケアマネジャーに相談し、介護認定区分の早わかり表や基準を確認すると安心です。

主な申請タイミング

- 病院から退院の見込みがある時

- 日常生活で介助が必要になった時

- 認知症や疾患で介護への備えを考え始めた時

介護認定取得のメリットと注意点

介護認定を受けることで、さまざまな介護保険サービス(在宅介護、デイサービス、訪問看護など)が利用でき、費用の大幅な助成も受けられます。所得により自己負担割合は異なりますが、原則1割~3割負担となります。また、認定区分ごとに利用できる内容が異なり、地域ごとにサービスメニューが選択できます。

認定取得の主なメリット

-

介護サービス利用の開始

-

必要書類の提出で家族による代理申請も可能

-

入院中も申請と区分変更・更新が対応可能

注意点

-

認定調査や主治医意見書の準備が必要

-

認定結果によっては希望通りの区分が得られない場合もある

-

定期的な更新手続きが必要

認定申請で迷う場合や、どの書類を揃えるかわからない場合は、各自治体の窓口やケアマネジャーに早めに相談しておくと安心です。

介護認定の申請準備|必要書類と申請方法の完全ガイド

申請書の入手方法と正しい書き方解説

介護認定の申請書は、全国の市区町村役所や地域包括支援センターなどで配布されています。多くの自治体では公式サイトからダウンロードも可能で、横浜市や名古屋市、さいたま市など大規模都市でもオンライン入手に対応しています。申請は本人以外にも家族やケアマネジャー、代理人による提出が認められています。

申請書記入時は、個人情報・家族構成・現在の生活状況・利用希望のサービス内容など、正確な記載が求められます。不明点は市区町村窓口に相談し、内容を整理してから書き進めると記載漏れを防げます。特に、入院中の場合は病院のソーシャルワーカーや主治医にも情報提供を受けて、現状に即した記入が重要です。

申請に必要な添付書類一覧と取得方法

介護認定申請では申請書の他に、本人確認書類や健康保険証の写し、主治医意見書などいくつかの添付書類が必要です。具体的には以下の通りです。

| 書類名 | 取得先 | 注意点 |

|---|---|---|

| 本人確認書類 | 運転免許証やマイナンバーカード | 写しを提出 |

| 健康保険証 | 加入している保険機関 | 最新情報を確認 |

| 主治医意見書 | 担当の医療機関 | 主治医に依頼が必要 |

| 介護保険被保険者証 | 市区町村から支給 | 原本または写しを提出 |

主治医意見書は申請後、市区町村から主治医へ直接依頼されるケースが一般的ですが、病院によって手続きが異なるため事前確認をおすすめします。入院中や転院予定の場合は、看護師やソーシャルワーカーに相談するとスムーズです。

家族や代理人が代わりに申請する場合の手順

本人が申請できない場合、家族や代理人による申請も認められています。代理申請の実際の流れは以下の通りです。

- 委任状や代理権限を示す必要書類を用意

- 家族や介護支援専門員(ケアマネジャー)が市区町村窓口または支援センターに提出

- 代理人の本人確認書類も求められるケースが多い

- 書類に不備が無いか現地で再確認する

本人と代理人双方の署名や押印が必要な場合もあるため、事前に自治体の案内をチェックしておくことがトラブル予防に効果的です。入院中の場合、病院の相談員が手続きを代行することも多く、地方自治体による案内も異なるので、担当窓口で指示を仰ぐと安心です。

申請書類の不備を防ぐためのチェックリスト

申請後に不備が発覚すると手続きが長引くため、提出前の確認が不可欠です。以下のチェックリストを活用してください。

-

申請書は全ての記入欄を埋めているか

-

本人確認書類の写しを添付しているか

-

健康保険証や介護保険被保険者証の写しが最新で正しいか

-

主治医意見書の発行手続き状況を確認したか

-

家族や代理人申請の場合、委任状や関係資料を準備したか

-

必要に応じて、相談窓口や地域包括支援センターに事前相談したか

これらは多くの市区町村や病院でも推奨されている確認事項です。不明点がある場合は、迷わず自治体や病院の支援窓口に相談しましょう。申請内容が正確でスムーズな認定につながります。

申請後の認定調査と判定プロセスの詳細

訪問調査の流れとポイント

介護認定申請後は市区町村の職員や委託調査員が自宅や施設、入院中であれば病院を訪問し、本人や家族に対して聞き取りを行います。調査では本人の身体状況や生活能力、認知症の有無など約74の項目を専門的に確認されます。日常動作、例えば歩行・着替え・食事・排泄の自立度や、外出の頻度、意思疎通の状況などが詳細に質問されるため、普段の生活を正確に伝える準備が必要です。

日常生活で困っている点や家族からのサポート内容も重要な評価対象となり、調査員が実際に目で見て確認することもあります。調査時は主治医やケアマネジャー、同席できる家族に同伴いただくとより正確な情報提供が可能となります。

調査員が重視する生活動作のチェックポイント

調査員は以下のような日常生活動作や認知機能を特に重視してチェックします。

-

自力での移動や立ち上がり

-

食事・更衣・トイレ動作の自立度

-

入浴や洗面の可否

-

買い物、金銭管理、服薬管理

-

認知症の有無や会話の理解力

-

時間や場所の認識、物忘れの頻度

-

問題行動や不安定な言動の有無

認定調査は本人の状態だけでなく、家族による介助状況や日常生活の問題点、入院中であれば医療スタッフのコメントも参考にされるため、事前に相談内容をまとめておくとスムーズに進みます。

主治医意見書とは|医師の役割と入手方法

主治医意見書は、介護認定に欠かせない書類です。主治医が本人の病状や認知機能、日常生活の症状について医療的観点から記載します。意見書は市区町村から担当医に直接依頼され、内容は調査結果とともに重要な審査資料になります。

入院中の場合は病院の担当医に意見書作成を依頼し、事前に診察日や必要書類の有無を確認しておくと手続きが円滑です。医師には生活面の具体的な困りごとや普段の様子を分かりやすく伝えましょう。意見書作成には1〜2週間程度かかることが多いため、申請時は期間に余裕を持って準備することが重要です。

認定判定の具体的な基準と審査会の役割

介護認定の最終判定は、市区町村に設置された介護認定審査会で実施されます。ここでは調査員の訪問調査票や主治医意見書を基に、一次判定(コンピューター判定)と二次判定(有識者による話し合い)が行われます。審査会のメンバーは医師やケアマネジャー、福祉・保健分野の専門家です。

判定基準には厚生労働省が定めた「要介護度基準」や「要介護認定区分早わかり表」が使用され、申請者の心身の状態や医療・介護の必要度に応じて、要支援1~2、要介護1~5の認定が決まります。判定結果は原則30日以内に郵送で通知されるため、認定後のサービス利用開始も円滑です。万が一判定内容に疑問がある場合は、不服申し立ても可能です。

介護認定区分とサービス内容|早わかり一覧表と実際の利用例

要支援1・2と要介護1~5の違いとは

介護保険制度では、利用者の心身状態によって「要支援1・2」「要介護1〜5」の7段階に認定されます。要支援は主に日常生活の一部に手助けが必要な状態で、要介護はより広範囲な支援や介護が求められる区分です。

-

要支援1:一部の家事や外出など、自立しているが部分的に支援が必要

-

要支援2:要支援1よりも支障が増え、継続的な支援が必要

-

要介護1〜5:数字が大きくなるほど介護の必要性が高くなり、5になるほど生活全般の介護が必要

要介護1では主に軽い身体的介助が中心ですが、要介護5になると食事や排せつ、入浴など全面的な介護が日常的に求められるようになります。それぞれの区分に合わせて利用できる在宅サービスや施設サービスが異なる点も注意が必要です。

区分ごとの支給限度額と利用できるサービスの違い

介護度ごとに、自治体が定める支給限度額と利用可能なサービス内容が異なります。以下の一覧表で比較がしやすくなっています。

| 区分 | 月額支給限度額(円) | 主な利用可能サービス例 |

|---|---|---|

| 要支援1 | 50,320 | 訪問介護、デイサービス、福祉用具貸与等 |

| 要支援2 | 105,310 | 要支援1に加え、短期入所や車いす貸与等 |

| 要介護1 | 167,650 | 訪問介護、訪問看護、福祉用具貸与等 |

| 要介護2 | 197,050 | 上記+夜間対応型訪問介護 等 |

| 要介護3 | 270,480 | さらに多くの介護サービスが利用可能 |

| 要介護4 | 309,380 | 生活全般の介護や施設利用も容易 |

| 要介護5 | 362,170 | 24時間の包括的介護サービスも利用可能 |

上記は一例で、各自治体(例えば横浜市、さいたま市、名古屋市など)によって一部内容が異なる場合もあります。サービス利用の上限を超えた費用は全額自己負担となるので、支給限度額は必ず確認しましょう。

認知症患者の介護認定区分の特徴

認知症の方が介護認定を受ける際は、生活機能障害やコミュニケーションの配慮が重視されます。判定時は、認知症による記憶障害・理解力低下・徘徊・意思疎通の困難さなども考慮され、状態によっては身体的な支援量以上の介護度が認定されるケースもあります。

認知症特有の行動や心理症状がある場合には、

-

家族や主治医の詳細なヒアリング

-

判断能力の変化や日常自立度の確認

といった観点が加味されます。要介護認定区分早わかり表や具体的なサービス内容も市町村の支援センターや担当ケアマネジャーに相談すると良いでしょう。

このように、認知症の症状や程度に応じてサービス利用や支給限度額、介護施設の選択が変わります。利用者本人と家族の状況を踏まえ、最適な認定区分とサービス選択を行うことが重要です。

地域別・入院中の介護認定申請の注意点と独自ルール

主要自治体別の申請窓口と特徴

介護認定を受ける際は、自治体ごとの窓口やサポート内容に違いがあります。たとえば、さいたま市や横浜市、京都市、名古屋市では市役所や区役所の介護保険課で申請手続きが可能です。各自治体の特徴を押さえることで、スムーズな申請が行えます。特に大都市の場合は、オンライン申請や支援センターでの相談受付が充実していることも多く、下記の特徴を比較して選ぶのがポイントです。

| 地域 | 主な申請窓口 | 申請サポートの特徴 |

|---|---|---|

| さいたま市 | 介護保険課/支所 | オンライン・電話相談可 |

| 横浜市 | 各区役所介護保険担当 | 出張相談会あり |

| 京都市 | 健康長寿推進課 | きめ細かな窓口サポート |

| 名古屋市 | 各区役所高齢福祉係 | 必要書類の案内が丁寧 |

各自治体で案内される必要書類や申請書のフォーマットも異なることがあるため、事前に自治体公式サイトや窓口で最新情報を確認することが重要です。

入院中の認定申請や区分変更の流れ

入院中でも介護認定の申請や区分変更は可能です。まず、申請者本人だけでなく家族や後見人、病院のソーシャルワーカーが申請手続きを代理できます。入院先の医療機関では主治医の意見書作成と合わせて、介護認定調査の日程調整も行われ、必ずしも本人が自宅で調査を受ける必要はありません。

申請・調査までの流れは以下の通りです。

- 申請書と必要書類を担当窓口に提出

- 入院中は病院スタッフが介護認定調査や主治医意見書作成を支援

- 認定調査員が病室へ訪問、調査および家族や看護師へのヒアリング

- 認定審査会で書類・調査結果をもとに区分判定

特に入院中の区分変更や更新の場合、通常よりも病院スタッフとの連携が重要です。事前に家族やケアマネジャーと情報を共有し、必要な書類や手続きをスムーズに進めましょう。

医療機関との情報共有と主治医連携の重要性

介護認定には主治医の意見書が欠かせません。医療機関と介護保険の担当者、ケアマネジャーとの連携が申請の精度と迅速さを左右します。申請時には主治医としっかりコミュニケーションを取り、現在の状態や治療履歴など必要な情報をもれなく申告しましょう。

情報共有の際に重視すべきポイントは以下の通りです。

-

主治医意見書の内容を事前に確認し、必要事項をきちんと伝える

-

訪問調査時に看護師などの医療スタッフも立ち会い、日常生活動作や認知症の状態の具体的な把握をサポート

-

ケアマネジャーが介護度に適したケアプラン作成へ繋げられるよう、医療面と生活面の全体像を共有

正確な情報が行き届くことで、より適切な認定とサービス利用が可能になります。医療・介護の連携を意識し、積極的な情報提供を心掛けてください。

介護認定後のサービス利用開始までの具体的ステップ

ケアマネジャーとの面談とケアプランの立て方

介護認定後は、まずケアマネジャーとの面談が重要です。ケアマネジャーは本人や家族の希望を丁寧に聞き取り、現在の生活状況や介護の状態を評価します。そのうえで、最適な介護サービスの組み合わせを提案してくれます。ケアプランは、サービスの内容や利用回数、日常生活の目標まで具体的に盛り込まれるのが特徴です。

ケアマネジャーを選ぶ際は、地域の包括支援センターや支援センターに相談し、相性や信頼性を確認すると良いでしょう。面談時は不安や要望を率直に伝え、生活の困りごとや将来の目標も共有することが大切です。こうしたプロセスを経て、利用者一人ひとりに最適なケアプランが作成され、安心した在宅生活や施設生活が送れるようになります。

施設介護・在宅介護サービスの種類と申込み方法

利用できる主な介護サービスは大きく分けて在宅介護と施設介護があります。在宅介護には訪問介護(ホームヘルパー)、訪問看護、デイサービス、訪問リハビリなどがあります。施設介護では特別養護老人ホームや介護老人保健施設、有料老人ホームなどの選択肢があります。

各サービスの申込みは、作成したケアプランに基づきケアマネジャーが窓口となって手続きを進めます。施設利用希望の場合は空き状況の確認や入所面接が必要です。在宅サービスの開始もケアマネジャー主導でスムーズに進みます。それぞれのサービスの特徴や受けられる支援内容を事前に比較し、納得したうえで選ぶことが大切です。

| サービス種類 | 主な内容 | 利用の申込方法 |

|---|---|---|

| 訪問介護 | 日常生活の支援(食事・排泄・掃除など) | ケアマネジャーを通じて申込 |

| デイサービス | 通所によるリハビリ・レクリエーション | ケアマネジャーを通じて申込 |

| 特別養護老人ホーム | 食事・入浴・介護全般のサポートを受けられる施設 | 書類提出・施設面談が必要 |

| 有料老人ホーム | 食事や生活支援、介護サービス利用が可能 | 施設へ直接申込・面談 |

介護サービス利用時の費用負担と補助制度

介護サービス利用時は原則として自己負担1割〜3割が発生します。自己負担割合は所得や年齢により異なります。補助制度としては「高額介護サービス費」や「負担軽減制度」があり、一定額を超えた部分は市区町村が助成します。また、自治体によっては独自の助成が用意されています。

費用を抑えるには、ケアマネジャーと相談し、必要最低限かつ効率的なサービス選択が重要です。サービス毎に月額費用の目安を事前に把握し、予算内で無理なく利用できる内容を組み立ててもらうこともポイントです。利用料金や補助制度の詳細は、各市区町村の介護保険窓口や支援センターで案内を受けると確実です。

| 費用区分 | 自己負担割合 | 主な補助・助成制度 |

|---|---|---|

| 介護サービス料 | 1割~3割 | 高額介護サービス費 |

| 食費・居住費 | 実費 | 負担軽減・減免制度 |

| 施設利用時の費用 | 実費・補助併用 | 自治体独自の助成制度 |

必要に応じて地域の担当窓口に問い合わせ、サポートを活用することで、費用負担を無理なく抑えた介護サービス利用が実現します。

介護認定の有効期間・更新手続きと区分変更のポイント

有効期間と更新申請のスケジュール管理

介護認定には有効期間が設けられており、原則として初回認定は6か月、2回目以降は12か月が目安になります。例えば要介護1~5、要支援1・2の区分ごとに期間が異なる場合もあるため、市区町村から届く認定書類で必ず期間を確認しましょう。有効期限が近づいた場合、継続してサービスを利用するには更新申請が必要です。更新申請は原則として有効期間満了の60日前から満了日までに行うことが推奨されています。自治体によってスケジュールの案内が届くので、失念しないよう早めの準備をおすすめします。もし更新申請を忘れるとサービス利用が一時停止となるため、スケジュール管理や家族・ケアマネジャーとの連携を徹底しましょう。

| 認定区分 | 有効期間 | 更新申請開始時期 |

|---|---|---|

| 初回認定 | 6か月 | 満了の60日前目安 |

| 2回目以降 | 12か月 | 満了の60日前目安 |

| 区分により短縮有 | 1~6か月 | 個別指定 |

認定区分変更の申請理由と流れ

介護状態や生活環境が変化した場合、現在の認定区分が実情に合わなくなることがあります。たとえば症状の進行や、医療・看護の必要性が高まったケースでは「区分変更申請」が必要です。主な理由には「転倒や病気で状態が悪化した」「日常生活の自立度が変わった」などがあります。申請は本人または家族、ケアマネジャーが市区町村の介護保険窓口へ行い、変更申請書類と医師の意見書等を提出します。入院中の場合も、病院の相談員や看護師が支援してくれるケースが多く、手続きがスムーズです。申請後は再度訪問調査などが実施され、認定審査会で新たな区分が決定します。早めの申請と必要書類の確認を心がけてください。

主な区分変更申請理由

-

急な病状変化や回復

-

入退院による介護度の変化

-

認知症の進行や医療的管理が必要になった

申請結果に納得できない時の異議申し立て手順

介護認定の結果に納得できない場合は、異議申し立てを行うことができます。認定結果の通知を受け取った日から60日以内に、市区町村の介護保険担当窓口または都道府県の介護保険審査会へ申し立てが可能です。申し立ての際は、申立書の記入や、診断書・状況説明の追加資料が役立ちます。審査会による再審査までには1〜2か月程度かかる場合があるため、速やかな手続きを心がけましょう。

異議申し立て時のポイント

-

60日以内に申し立てる

-

必要書類(申立書、診断書、記録など)を準備する

-

市区町村、または都道府県の担当窓口に確認する

このように、有効期間・更新申請・区分変更・異議申し立てまで各ステップを正確に把握し、計画的な申請を行うことが介護サービス継続のための大切なポイントです。

悩み解消|よくある質問とケーススタディ

申請対象者・年齢・特定疾病に関する質問

介護認定を受けるには、どのような人が対象になるのか、年齢や特定疾病について多くの疑問があります。基本的に介護保険の申請ができるのは、市区町村の介護保険に加入している人です。一般的に65歳以上が対象ですが、40歳から64歳までの方でも指定された特定疾病(がん・脳血管疾患・認知症など16種類)があり、日常生活に支障がある場合も申請が可能です。

年齢・対象区分の早わかり表

| 区分 | 対象年齢 | 要件 |

|---|---|---|

| 第1号被保険者 | 65歳以上 | 原則すべての高齢者が対象 |

| 第2号被保険者 | 40歳~64歳 | 特定疾病による介護状態が必要 |

申請資格があるか不安な場合は、自宅近くの包括支援センターや市区町村の介護保険担当窓口に気軽に相談すると良いでしょう。

入院中や病院での申請に関する質問

入院中や施設入所中でも介護認定の申請は可能です。入院中に新たに認定を受けたい場合は、本人や家族、病院のソーシャルワーカーが代理で申請できます。主治医の意見書が必要になるため、病院の担当者と連携しながら必要書類の準備を進めてください。なお、訪問調査は入院先や施設内で行われることが一般的です。

入院関連の申請ポイント

-

申請者:本人・家族・病院スタッフも可

-

必要書類:申請書、主治医意見書、保険証など

-

費用:申請自体に費用はかかりません

-

注意事項:認定区分の変更や更新も入院中可能

自治体によって多少手続きが異なるため、さいたま市・横浜市・名古屋市・京都市など、それぞれの市区で詳細を確認することが重要です。

認定後のサービス利用や更新・変更に関する質問

介護認定を受けると、介護度別に定められたサービスを利用できるようになります。要支援1~2、要介護1~5のいずれかに分類され、サービスの種類や利用限度額が異なります。認定結果に不服がある場合は、区分変更申請や異議申し立てができます。

サービス利用・更新ポイント

-

利用可能サービス:デイサービス、訪問介護、リハビリなど

-

更新時期:原則1~2年ごと。入院や状態変化で早期見直しも可

-

区分変更:健康状態が変化した場合、再申請や認定調査が可能

-

費用:サービスは所得や区分により自己負担額が異なる

更新忘れを防ぐためにも、認定証の有効期間をしっかり確認し、必要時は早めに担当窓口へ相談しましょう。