「もし家族の最期をどう迎えるべきか迷っていませんか?『看取り介護』は高齢化が進む日本で必要不可欠なケアとなっています。実際に、2023年度には全国の介護施設での看取り介護実施率が【約44%】、自宅看取りは【全体の19%】という最新データが示されています。多くのご家族が“本人の希望をいつ、どう叶えるか”に悩み、終末期の意思確認や負担分担で不安を抱えています。

さらに、看取り介護をめぐる支援体制や費用、人材確保などの課題も深刻化。『どの場所で、どんなサポート体制なら安心か』『本人や家族の悩みを誰に相談したらよいか』、現場や家族の声から見えてくるリアルな体験談も後悔しない選択のヒントになります。

本記事では、定義や背景、ターミナルケア・緩和ケアとの違い、施設・自宅・病院ごとのメリット比較まで徹底解説。現場で信頼される専門職監修データや生の証言を交え、『今知っておくべき“看取り介護の大切なこと”』をわかりやすくまとめました。最後まで読むことで、ご家族の納得できる選択にきっと近づけます。

看取り介護では大切なことを徹底解説|意義・実践・支援まで全網羅

看取り介護の定義と社会的背景

看取り介護とは、高齢者や重篤な疾患を抱えた方がその人らしい最期を迎えられるよう、本人の意思や家族の想いを最大限に尊重しながら行うケアです。多くの方が高齢化の進展に伴い、介護施設や自宅で最期を迎える選択肢が身近になりました。社会のニーズが変化する中、現場では「最期まで寄り添うケア」の重要性が強調されています。

特に、家族や患者本人が後悔なく人生を終えられるよう、医療だけでなく精神的な安定や生活環境の配慮が求められています。本人・家族・医療従事者・介護職員が連携し、その人らしく穏やかな人生の幕引きを支えることが現代の看取り介護の本質です。

| 看取り介護が重視される理由 |

|---|

| 本人の尊厳と意思の尊重 |

| 家族の不安軽減と心理的サポート |

| 社会の高齢化によるニーズ増加 |

ターミナルケア・緩和ケア・終末期医療との違いを正確に理解する

看取り介護は、しばしば「ターミナルケア」や「緩和ケア」「終末期医療」と混同されやすいですが、それぞれ異なる特徴を持ちます。

ターミナルケアは、治癒が難しい段階の方へ苦痛を和らげ最期まで支える医療と看護を示します。緩和ケアはがん患者だけでなく、慢性疾患による苦痛を和らげ、精神面にも配慮する包括的なケアです。終末期医療は最期の時間を穏やかに過ごすための治療やサポート全般を指します。

下記の表で各ケアの違いを整理しました。

| 区分 | 主な目的 | ケアの内容 |

|---|---|---|

| 看取り介護 | 本人の尊厳と意思を守る | 身体的・精神的ケア、家族の支援、生活環境の調整 |

| ターミナルケア | 苦痛軽減・安心した最期の実現 | 痛みや不安の緩和、生活援助、看護師によるサポート |

| 緩和ケア | 身体的・精神的苦痛の緩和 | 症状管理、家族支援、メンタルケア |

| 終末期医療 | 穏やかな最期の医療的サポート | 延命治療調整、必要最低限の医療提供 |

正確な知識を持つことで、患者や家族が納得できる選択につながります。

現代の看取り介護の状況と課題

高齢化が進む中、介護施設や医療機関、在宅の場で看取り介護が重要な役割を担っています。

特に介護施設では、専用の看取りケア体制が整備されつつある一方、地域や施設ごとでサポート体制や研修の質に差が見られます。自宅での看取りでは、家族が介護や精神的不安を抱えやすく、サポート不足が問題となるケースも多いです。

主な現状と課題は以下のとおりです。

- 家族や本人への意思確認・コミュニケーションの徹底が不足しがち

- 介護職員への研修やメンタルサポート体制の強化が必要

- 医療・介護・看護の連携不足によるトラブル発生

- 看取り期間中の苦痛緩和、生活環境調整が不十分な場合がある

看取り介護の質を高めるには、専門職による研修や事例共有を積極的に行い、現場での実践や振り返りを重ねることが重要です。

看取り期間の傾向と平均日数の最新データ

看取り介護が行われる期間はケースにより異なりますが、全国の介護施設の統計では平均して「数日から1週間ほど」とされることが多いです。

一方で、在宅看取りの場合は状態により期間がさらに幅広くなり、短い場合でも数日、長ければ2週間程度かけて看取りを行うケースも存在します。

| 看取り場所 | 平均期間 |

|---|---|

| 介護施設 | 3~7日程度 |

| 病院 | 2~5日程度 |

| 自宅 | 5日~2週間程度 |

長期の看取りには介護職や家族の負担が増えるため、計画的なケア体制や適時適切な医療・介護連携が求められます。個々の希望や状態に応じた柔軟な対応こそが「大切なこと」といえます。

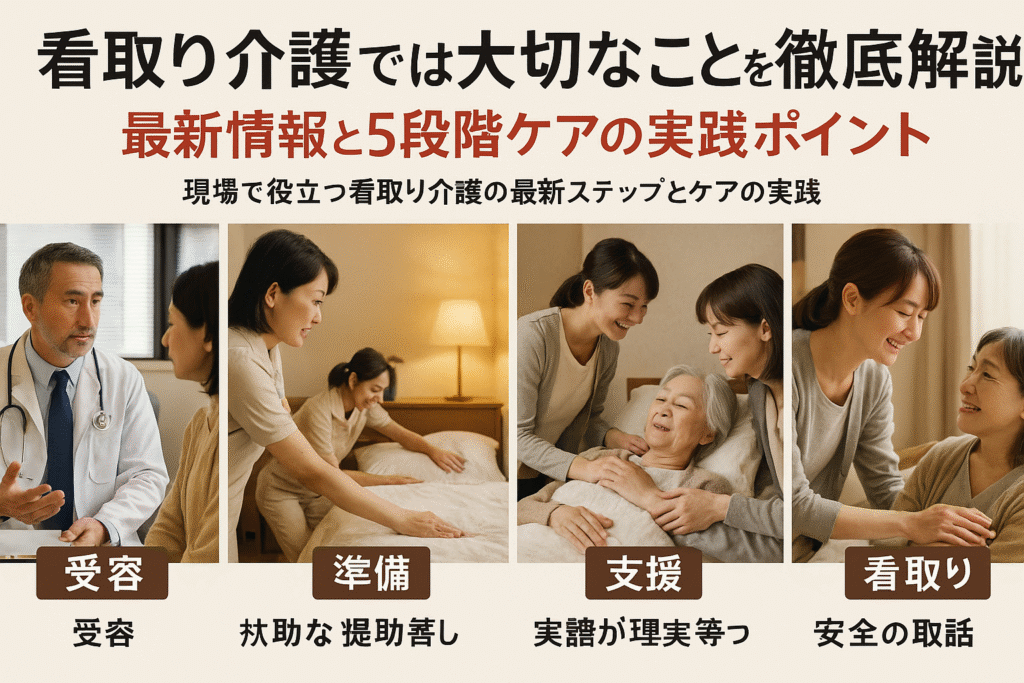

看取り介護では大切なことを5段階の流れから理解する

看取り介護の各段階(適応期~看取り期)の特徴

看取り介護には段階ごとに異なる身体的・精神的変化が現れ、それぞれに適した介護が求められます。下記のテーブルで主な5段階の流れと特徴を整理します。

| 段階 | 身体的変化 | 精神的変化 | 介護の重点 |

|---|---|---|---|

| 適応期 | 徐々に体力低下 | 不安・戸惑い | 日常生活の維持と理解・説明 |

| 後期管理期 | 食事量や活動量が減少 | 心の揺れや落ち込み | 身体負担軽減・精神的支援 |

| 移行期 | 寝たきり・意思疎通困難増大 | 受容・感謝の気持ち | 不快軽減・意向尊重 |

| 終末期 | バイタルサイン低下・苦痛増加 | 安心を求める | 緩和ケア・痛み緩和・家族サポート |

| 看取り期 | 呼吸不整や意識低下 | 穏やかな最期を迎える | 見守り・本人の希望実現・家族ケア |

各段階で身体的ケアだけでなく、精神面でのサポートも欠かせません。本人や家族の「最期を自分らしく過ごしたい」という気持ちを大切にしながら、状況ごとに柔軟な介護の対応が重要です。また、日々の観察と声かけを丁寧に行うことで安心感を提供できます。

家族と介護職の役割と意思確認の重要性

看取り介護において、本人の希望を叶えるためには家族と介護職の連携が不可欠です。特に意思確認は、終末期や移行期で重要性が増します。ご本人が伝えづらい時でも、家族の意向や過去の言葉を尊重し、ケアに反映させることが求められます。

家族・介護職による話し合い時のポイントは以下の通りです。

- 定期的なカンファレンスで状況・希望を共有

- 家族の不安や悩み・負担感に対して相談窓口の案内

- 本人の意思や気持ちを「振り返りシート」やメモで記録

- 延命治療の有無に関する希望を事前に確認

このような連携を強めることで、ご本人・ご家族ともに最期まで自分らしさを尊重できる環境を整えられます。

多職種連携によるケアの質の向上

看取り介護の質は多職種連携によって大きく向上します。医師・看護師・介護士・管理栄養士・ケアマネージャーなど、多様な職種が情報を共有し協働することで、ご本人に合った最適なケアを実現可能です。

主な多職種連携の取り組み例を紹介します。

| 参加職種 | 主な役割・連携ポイント |

|---|---|

| 医師 | 症状の見極めと治療方針の提案 |

| 看護師 | 日々の観察・医療的ケア・家族相談 |

| 介護士 | 生活支援・コミュニケーション |

| 管理栄養士 | 食事指導・栄養状態の把握 |

| ケアマネージャー | 介護サービス調整・家族支援 |

このようなチーム体制により、ご本人の変化や意思をいち早く把握し、迅速で的確なサポートが可能となります。さらに、終末期には心のケアも重要視されるため、精神的な負担にも配慮したサポートが大切です。「誰もが安心して最期を迎えられる」看取り介護を実現するには、多様な職種が連携し、互いに補完しあう姿勢が不可欠です。

看取り介護では大切なこととして身体的ケアと精神的ケアの両輪を重視

痛みや不快感の緩和など身体的ケアの具体策

看取り介護でまず重視すべきは、本人が最期まで穏やかに過ごせる身体的ケアです。以下のテーブルで、現場で実践される主なケアと留意点を紹介します。

| ケア内容 | 具体策 | 留意点 |

|---|---|---|

| 疼痛緩和 | モルヒネなどの使用、姿勢調整 | 医師と十分な連携、苦痛の早期発見 |

| 体位変換 | 間隔を決めてベッド上で体勢を変える | 褥瘡・痛みを避けるためこまめに観察 |

| 口腔ケア | 口内を清潔に保つためガーゼや保湿剤を使用 | 誤嚥リスクに注意、無理はさせない |

| 排泄ケア | オムツ交換、排泄パターンの把握 | プライバシーの尊重、皮膚状態の確認 |

また、ご本人の希望や意思を尊重したケアが大前提です。医療的対応だけでなく、日々の清潔保持や食事介助、環境面にも配慮し、できることを一緒に考えていく姿勢が信頼につながります。

精神的ケアの核となるグリーフケアと家族支援

精神的ケアは本人だけでなく、家族にも同様に配慮が必要です。終末期の不安や恐怖、悲しみを和らげるために、信頼できる存在となることが鍵です。

- グリーフケア(悲嘆ケア)のポイント

- 無理に励まさず相手の想いに寄り添う

- 「つらいですね」「お気持ちわかります」と共感の言葉をかける

- 判断や選択を急かさない

- 家族の話に耳を傾け、後悔や自責の念も受け止める

- 必要に応じて情報提供や相談先を提示

家族には「亡くなる過程で何が起こるか」「どんなケアができるか」を丁寧に説明することで不安を和らげます。具体的な介護の役割を理解してもらい、感謝とねぎらいの声かけも忘れず行いましょう。

介護職員の精神的ケアと自己管理術

看取りの現場で働く介護職員が自分自身の精神的健康を維持することもとても大切です。心身の負荷が大きく、感情のコントロールが必要な場面が多いため、以下のようなセルフケアが重要です。

- 定期的な振り返りや研修参加

- 同僚や上司との情報・感情共有

- 休息やリフレッシュの時間を確保する

- 看取りケア研修や勉強会で知識を深める

定期的な面談やミーティングも有効で、つらさを一人で抱え込まず話すことは大きなストレス軽減に役立ちます。自分の感情変化やストレスサインに気づくことも予防策となります。職員が生き生きと働ける環境づくりが、結果的にご本人やご家族への質の高い看取り介護につながります。

看取り介護では大切なことに注目した自宅・施設・病院別の特徴と選び方

自宅看取りの流れとしんどさ、満足度を高めるポイント

自宅での看取り介護は、本人や家族が希望する穏やかな最期を実現しやすい反面、精神的・身体的な負担や不安が大きくなりがちです。苦痛なく過ごしてもらうための緩和ケアの工夫や、医師や訪問看護師との密な連携がポイントです。自分たちだけで抱え込まず、ケアマネジャーや地域の医療・介護支援サービスを積極的に活用することも重要です。

在宅看取りに向く方は、本人や家族の意志が明確であること、医療処置が少なく生活の場を最後まで維持したい場合です。不安やしんどさを和らげるため、定期的な相談や情報共有の場を持つこと、安心できるサポート体制を構築することが満足度向上に直結します。

- 緊急時の対応や夜間サポート体制が鍵

- 介護職や家族間での役割分担や協力が大切

- 本人の希望に合わせたケアプラン作成を心がける

介護施設における看取り介護の特徴と準備ステップ

施設での看取り介護は、介護職員や看護師による24時間体制の支援が受けられる点がメリットです。専門知識を持つスタッフによる身体・精神的ケアが日常的に提供され、家族の負担が軽減されやすい特徴があります。

入居者や家族の意思確認は必須で、在宅と比べて医療処置に即応しやすい安心感もあります。施設選びでは、看取りの実績や研修体制、スタッフの配置、家族へのサポート体制の充実度などをチェックしましょう。

準備段階では、看取りケア計画の作成、本人・家族への丁寧な説明と同意、施設ごとの取り組み内容の確認がポイントとなります。

- 看取り方針や終末期ケアの内容を事前に確認

- 施設スタッフと家族のコミュニケーションの充実

- 必要時には外部医師や緩和ケア担当者と連携

病院での看取り介護のメリットと注意点

病院での看取りは、緊急時の医療対応が確実である点が大きな強みです。痛みや症状の緩和、呼吸管理など医療的介入が必須の場合に最適です。急変時の対応力や、医師や看護師が常駐していることで安心感を得やすい反面、患者の生活感や家庭の雰囲気を持ちづらい環境になることもあります。

家族としては、最期の時をどこで迎えるべきか考え、本人の意思・価値観を最優先することが大切です。病院側との情報共有や、希望するケアの内容を事前に意思表示しておくことで納得のいく看取りにつながります。

- 医療中心の看取りが主となりやすい

- 面会ルールやプライバシーへの対応を確認

- 退院・転院の可能性についても早めに相談

場所ごとのサービス・費用・サポート比較表

| 場所 | 主なサービス | 費用目安 | サポート体制 | 向いている方 |

|---|---|---|---|---|

| 自宅 | 訪問介護・訪問看護・医療相談 | 月5万円~20万円前後 | 家族+訪問医療介護 | 家庭的で本人の希望重視 |

| 施設 | 24時間介護・看護・緩和ケア | 月15万円~30万円前後 | スタッフ常駐 | 家族の負担を軽減したい場合 |

| 病院 | 医療管理・疼痛緩和・緊急医療体制 | 医療保険(状況次第) | 医療職常駐 | 医療処置が多い・安心を重視 |

このように、看取り介護の場所選びは本人の希望やご家族の状況、必要な医療・介護支援に応じて最適な選択をすることが重要です。どの場所にもメリットと課題があるため、事前に比較検討と準備を進めることが安心の看取りに直結します。

看取り介護では大切なことを支える資格・研修制度と知識の深め方

看取り士など専門資格の種類と取得方法

看取り介護を担う現場で求められる専門資格には、看取り士や介護福祉士、看護師などが挙げられます。特に、看取り士資格は最期のケアを専門的に学びたい介護職員や家族向けに設けられています。これらの資格を持つことで終末期ケアの専門知識が身につきます。

下記の表は主要な看取り介護関係の資格とその取得方法を比較したものです。

| 資格名 | 主な対象者 | 取得方法 | 活用場面 |

|---|---|---|---|

| 看取り士 | 介護職、家族 | 研修受講・試験合格 | 看取りケア全般 |

| 介護福祉士 | 介護職 | 国家試験、実務経験 | 日常・終末期介護 |

| 看護師 | 医療従事者 | 看護学校卒業・国家試験 | 医療的なケア全般 |

資格取得のメリット

- 専門知識に基づいた適切な対応ができる

- 施設や自宅での看取り介護の幅広い選択肢を持てる

- 家族からの信頼を得やすい

研修で得た学びのレポートや振り返り活用術

看取り介護の現場で重要なのは、研修を通じて得た知識や気づきを実践に活かすことです。研修後にはレポートを作成し、どのような学びがあったか振り返ることが推奨されています。

研修レポート・振り返りのポイント

- 研修内容を具体的にまとめる

- 現場ですぐに活用できる実践的気づきを記載

- チーム内で共有し、サービスの質向上を図る

表を活用し、振り返りの主な項目例をまとめます。

| 振り返り項目 | 実践方法・留意点 |

|---|---|

| 感じた課題や発見 | 日々の業務と照らして考察 |

| 成功体験・失敗体験 | 冷静に事例分析し再発防止策を考える |

| 今後の目標 | 継続した自己成長計画を立てる |

活用法

- 振り返りシートにより自分自身の成長度を可視化

- 新人職員への教育ツールとしても有効

- チーム全体の看取り介護力強化につながる

スタッフ・家族の体験談や事例紹介

看取り介護の意義や日常で大切なことは、現場の介護職員や家族のリアルな体験から多くを学べます。例えば、多職種協働による支援や本人の意思を最優先にした最期の時間の過ごし方は多くの家族から高い満足度が寄せられています。

よくある体験談や事例の主な内容

- 家族との連携の難しさと信頼関係を築くコツ

- 本人の希望を叶えるためスタッフが工夫した事例

- 看護師や介護職の感動や苦悩のエピソード

具体例をリストで紹介します。

- 本人の「自宅で過ごしたい」という希望を家族・スタッフ一丸で叶えた

- 看取りの瞬間、家族と一緒に最期に寄り添い、深い安心感を提供できた

- チーム全体で振り返りを実施し、サービス改善につなげた

体験談から学べるのは、その人らしさと尊厳を重んじる姿勢や「話を聴くこと」の大切さです。不安の多い看取り介護ですが、しっかりと資格取得や研修、振り返りを行い続けることが、本人・家族の満足度を支えます。

看取り介護では大切なことを家族サポートとコミュニケーションから考える

家族への丁寧な説明と意思確認の進め方

看取り介護においては、家族との信頼関係構築が非常に重要です。状態や治療方針の説明は、医療・介護の専門用語を避けてわかりやすく、繰り返し丁寧に伝えることが大切です。また、本人と家族の意思確認を行う際には、主治医や介護職員、看護師など多職種で協力しながら家族の質問や不安に耳を傾けます。

家族説明・意思確認のポイント

| 項目 | 実践方法例 |

|---|---|

| 状態の説明 | 病状・余命の見通しをわかりやすく伝える |

| 今後の対応 | 予測される症状や対応法も共有する |

| 意思確認 | 本人・家族の意向を記録・尊重する |

これにより、家族が安心して介護に関われる環境づくりが可能となります。

家族が抱える悲しみへのグリーフケア支援

看取り介護は家族にとって大きな心理的負担となることもあります。グリーフケアとは、家族が大切な人を失う悲しみや苦しみに寄り添い、精神的なサポートを行うことです。早期からの声かけや面談、必要時の専門職によるカウンセリングの紹介も有効です。

具体的な支援策

- 日常的な声かけと見守り

- 家族が悩みや不安を話しやすい雰囲気づくり

- 必要時の精神的サポートや相談先の案内

- 葬儀や事務手続きの情報提供

小さな変化にも気付き、家族にも寄り添う姿勢が大切です。

後悔を減らすための準備や心構え

大切な家族を看取る際、後悔しないためには日頃からできることをひとつずつ実践するのが重要です。本人の希望や生活背景をよく知り、できるだけ普段通りの生活を尊重することで、最期の時間に寄り添うことができます。

家族の対応ポイント

- 本人の意思や希望をよく話し合い、記録しておく

- 日常的な小さな希望や趣味を大切にする

- ケアの疑問や不安はスタッフに相談する

- 無理せず、気持ちを共有する場を持つ

少しの準備や声かけが家族にとって大きな安心感となり、「できたこと」への自信と満足につながります。看取り介護を支える現場では、このような家族サポートとコミュニケーションが看取りの質を高めています。

看取り介護では大切なことに寄せる現場の疑問・不安に応えるQ&A集と専門家見解

介護職員が抱えるつらさや泣くことの意味

介護の現場で看取りを経験する介護職員は、強い悲しみや無力感に直面することが少なくありません。大切なのは感情を抑え込まず、適度に吐き出すことです。泣くことは心の負担を軽減し、自己肯定感を保つひとつの方法です。また、職員同士で気持ちを共有する時間を持ち、自分の思いを言葉にすることも効果的です。こうしたプロセスが心身の安定につながります。現場では下記のような心構えが重要です。

- 強い不安や悲しみを抱いたときは、信頼できる同僚や上司に相談する

- 研修や振り返りシートを活用し、自分の想いを整理する

- プロとして「できること」に最善を尽くすことを意識する

- 利用者や家族に寄り添い「看取り」の意義を再認識する

このような対応が、介護職員自身の精神的安定と、質の高い看取りケアの提供につながります。

終末期に現れる看取りの兆候(死兆候)と対応策

看取りの現場で最期が近づいているかを判断するために、いくつかの死兆候が参考となります。多くの場合、呼吸が浅く、不規則になったり、手足が冷たくなる、寝たきりや意識が薄れるなどが現れます。本人の状態が変化した際には迅速かつ適切なケアが必要です。

- 苦痛や不安の緩和を最優先し、医療や看護師と連携を密にする

- 本人や家族の希望を大切にし、延命治療についての話し合いを避けない

- 水分や食事の摂取が困難になれば無理をせず、口腔ケアや保湿を重視する

- 部屋の温度や環境を整え、なるべく安らかな時間を過ごせるよう工夫する

兆候を早期に把握し、看護師や医師、介護職員が一体となってサポートすることで、本人だけでなく家族への心のケアにもつながります。

疾患別・高齢者別の看取り介護の違いと注意点

高齢者や疾患ごとに看取り介護の内容には違いがあります。たとえば、老衰の場合は時間をかけて徐々に食欲や活動量が低下し、穏やかな経過をたどることが多いです。一方で末期がんや認知症などの疾患は、痛みや混乱、不安の緩和が重要になります。

疾患別の比較テーブル

| 疾患や状態 | 看取り期間の傾向 | 配慮すべき点 |

|---|---|---|

| 老衰 | 徐々に数週間〜数ヶ月 | 経口摂取・水分補給への執着を避ける、穏やかな環境づくり |

| 末期がん | 数日〜数週間 | 痛みや苦痛の緩和、精神的なサポートの強化 |

| 認知症 | 数年〜数ヶ月 | コミュニケーションを工夫、混乱や不安の軽減 |

| 慢性疾患 | 進行に個人差 | 処置やケアの優先順位の見極め、家族への説明 |

本人の意思を最優先しつつ、家族やチームと連携して個別性を重視したケアを心がけることが看取り介護で最も大切です。

FAQ例(記事内に自然に散りばめる形式で10問以上)

Q1. 看取り介護で一番大切なことは何ですか?

本人や家族の希望や意思を尊重し、安らかな最期をサポートすることです。

Q2. 看取り期間はどれくらい続きますか?

状態や疾患により異なりますが、老衰なら数週間〜数ヶ月、がんは数日〜数週間の場合が多いです。

Q3. 介護職員が看取りで泣いてしまうのは変ですか?

大切なことは感情を抑えず適切に発散し、自己肯定感を高めることです。

Q4. 終末期のケアポイントは何ですか?

苦痛緩和、意思尊重、環境調整、家族サポートが軸となります。

Q5. 家族が不安な場合、どんな声掛けが良いですか?

本人の状態や見通しを丁寧に説明し、心や気持ちにそっと寄り添う姿勢を持つことが大切です。

Q6. 在宅での看取りは難しいですか?

適切な知識と地域の医療・介護支援があれば自宅での看取りも可能です。

Q7. 看取りにおいて職員間の情報共有はなぜ重要?

突然の変化や対応時にチーム全体で迅速かつ正確にサポートを提供するためです。

Q8. 認知症の方の看取りで注意する点は?

混乱や不安を取り除き、安全・安心な環境を維持するよう努めます。

Q9. 苦痛が強い場合、どんな対応が必要?

速やかに医療職へ相談し、疼痛緩和や必要な処置を受けさせましょう。

Q10. 看取り介護の心構えを持つには?

経験や振り返りを大切にし、一人ひとりの人生を尊重する気持ちが大切です。

Q11. 施設と在宅での看取りの最大の違いは何ですか?

医療体制や家族の支援体制、ケアの方針が異なる点です。

看取り介護では大切なことを最新データと実体験から読み解く

最新統計や調査データに基づく看取り介護の現状把握

看取り介護を取り巻く環境は年々変化しています。最新の調査によると、施設での看取りは増加傾向にあり、約6割が介護施設で最期を迎えています。また、自宅での看取りも2割を超えており、本人や家族の希望に沿った場所選びが重視されていることがわかります。平均的な看取り期間は3日から2週間ほどで、老衰やがんなど最期まで穏やかな時間を支えるケアが求められています。

下記のテーブルでは主な看取り場所や期間、特徴を比較しています。

| 看取り場所 | 割合 | 平均期間 | 主な特徴 |

|---|---|---|---|

| 介護施設 | 約60% | 2週間以内 | 医療と介護の連携が強い |

| 自宅 | 約20% | 1週間前後 | 家族の負担が大きい、本人の安心感 |

| 病院 | 約20% | 数日 | 医療体制が充実、精神的ケアが課題 |

近年の報告からも、本人の意思や家族の希望を尊重したケアが最重要視されていることが読み取れます。

専門家や現場職員のインタビュー・体験談

現場の介護職や看護師の声からは、看取り介護の大切なこととして「本人の気持ちに寄り添う姿勢」が強調されています。ある介護士は「最期の時間は人生の集大成。苦痛を和らげ、尊厳を保つ支援が不可欠」と話し、看護師からは「終末期の患者ほど小さな声掛けや触れ合いで安心してもらえる」との意見が挙がりました。

実体験から学んだ重要ポイントをリストでまとめます。

- 本人の意思や希望を細かく確認する

- 家族へのコミュニケーションを丁寧に行う

- 心と身体の痛みを緩和し、穏やかな環境を整える

- 最後を迎える本人とご家族のペースを大切にする

研修に参加した介護士からは「看取りは辛い瞬間もありますが、家族からの『ありがとう』は医療・介護職員にとって大きな励み」との感想も多く、専門職の役割とやりがいが感じられます。

図解・写真・動画を活用したわかりやすい解説の提案

視覚的な情報は、看取り介護の理解を一層深めます。例えば施設での看取りの流れを図解し、家族やスタッフの役割分担、必要な手順を明示することで、初めて経験する方にも安心感を提供できます。写真による居室環境や家族が寄り添う様子は、不安を軽減しイメージしやすくする効果があります。

動画コンテンツでは、看取りケアの例や現場スタッフのインタビューを取り入れることで、現実的な対応方法を伝えられます。情報の整理例を以下に示します。

| 視覚情報の活用例 | 目的 | 効果 |

|---|---|---|

| 看取り介護の流れ図解 | 全体プロセスの把握 | スタッフ・家族の不安軽減 |

| 居室写真 | 安心できる環境紹介 | 入居希望者の不安解消 |

| ケアの動画 | 実際のケア方法紹介 | 具体的な対応力の向上 |

このような工夫で、看取り介護に関する情報取得や理解をより深め、介護を受ける本人やその家族が納得して最期の時を迎えられるサポートへつなげます。