「認知症のある高齢者同士で介護が行われている――」こうしたケースが、今や日本全国で珍しくなくなりました。実際、2020年の国勢調査によれば、65歳以上が世帯主の高齢者世帯のうち、およそ2割超が認認介護や老老介護の状態で暮らしていると言われています。

「うちの家族も、もしかして認認介護に入っている?」と気になっている方も多いのではないでしょうか。年齢を重ねてから家族が介護を担う状況は、心身ともに大きな負担となり、近年は深刻な社会問題のひとつとして注目が集まっています。

さらに、認認介護世帯では「金銭管理の失敗による生活費の消失」や「火の不始末による火災事故」といった具体的なリスクも報告されています。介護者・被介護者双方の認知機能低下によって、支援が届かず共倒れするケースも少なくありません。

なぜ、このような事態が増えているのか?その背景や現状を知ることが、「自分や家族を守る第一歩」になります。本記事では最新の公的データや専門家の知見をもとに、認認介護の定義や現状、解決への糸口まで詳しく解説します。気づいていなかった課題や、今後備えておきたいポイントもきっと見えてくるはずです。

認認介護とは何か?基礎知識から読み方まで徹底解説

認認介護とは-定義と読み方をわかりやすく

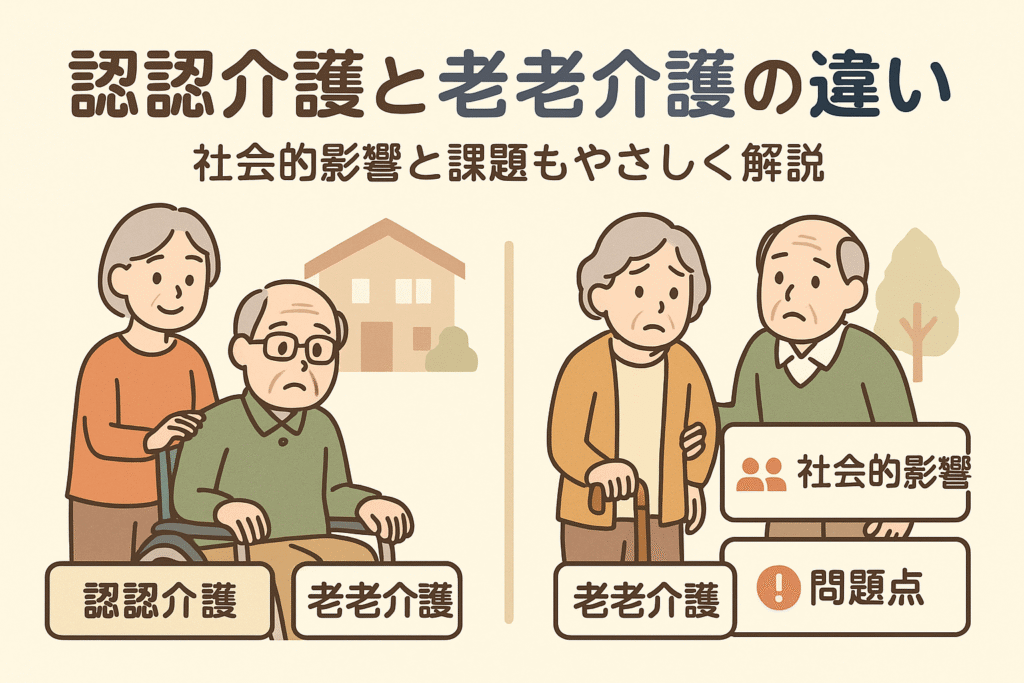

認認介護(読み方:にんにんかいご)とは、認知症の高齢者が同じく認知症の高齢者を介護する状況を指します。近年、高齢化社会が進行する中でこのようなケースが増えており、重大な社会課題となっています。

認認介護とは簡単に言うと「認知症同士での介護」です。一般的に、認知症の人を家族やパートナーが支える中で、双方が十分な判断力やケア能力を持てなくなるため、日常生活の中でトラブルや事故につながるリスクが高まります。

下記の表でポイントを整理します。

| 用語 | 読み方 | 内容 |

|---|---|---|

| 認認介護 | にんにんかいご | 認知症の高齢者同士での介護 |

| 老老介護 | ろうろうかいご | 高齢者が高齢者を介護する |

この現象が注目される背景には、認知症患者数の増加や単身・高齢夫婦世帯の増加があります。国や自治体でも対策が進められています。

認認介護と老老介護の違いについて

認認介護は、老老介護の中でも特に介護者も被介護者も認知症を持っているケースを指します。老老介護は、高齢者同士の介護全般を指しますが、その中で認知症という要素が重複した場合、リスクや困難さが一層増大します。

以下の特徴から違いを明確にできます。

-

老老介護:介護者または被介護者が高齢者

-

認認介護:介護者も被介護者も認知症患者

両者の違いは、生活全般における自立度・判断力の有無や、支援の必要性に大きな差が生まれる点です。

具体的には、次のような問題が生じやすくなります。

-

お互いの健康状態の把握や介護記録が難しい

-

薬の管理や食事管理に不備が生じやすい

-

災害時など緊急時の対応が困難になる

違いを把握することで、本当に必要な支援や見守り体制の整備が重要となります。

高齢化社会における認知症増加と認認介護の関連性

日本では高齢化の進展とともに、認知症患者の数も年々増加しています。特に75歳以上の高齢者世帯が増加し、家族構成の変化や地域社会の孤立も進行しています。近年の社会背景では、高齢夫婦のみ・独居の世帯が増えたことで、認認介護や老老介護に直面する家庭が増えています。

認認介護が社会問題となる主な要因は以下の通りです。

- 認知症患者の割合が高まっている

- 支援を求めにくい環境や制度の未整備

- 地域との関わりが希薄になり、トラブルや事件が増加

最近の調査では、老老介護世帯の中で認認介護の割合が年ごとに増加傾向にあります。この増加は認知症の早期発見・サポート体制の拡充が今後の喫緊の課題であることを示しています。

特に一人で介護する場合や、支援が届かない場合は、介護者・被介護者が共倒れとなるリスクが極めて高くなります。社会全体での見守りと支援の必要性がいっそう強まっています。

認認介護の現状と社会的影響を最新データで解説

認認介護の該当世帯割合と統計的傾向

認認介護とは、認知症の高齢者が、同じく認知症の家族を介護する状況を指します。このような世帯は年々増加傾向にあり、社会全体に大きな影響を与えています。厚生労働省の調査によると、老老介護世帯のうち約1~2割が認認介護に該当しているとされています。さらに高齢化が進む中、認認介護割合は今後もさらに拡大すると予測されています。

老老介護、認認介護それぞれの割合をまとめると以下のようになります。

| 状況 | 割合・傾向 |

|---|---|

| 老老介護世帯全体 | 約60%以上 |

| 認認介護世帯 | 老老介護内の10~20%程度 |

| 高齢者世帯の増加率 | 継続的に増加中 |

多くのケースで、介護保険や地域のサポート体制の利用が不可欠となっています。

事例や事件がもたらす認認介護の社会問題

認認介護に関連した事例や事件は、社会の大きな課題となっています。実際に報道された「認認介護事件」や「認認介護ニュース」では、介護者と被介護者の双方に認知症があることで、重大な事故や生活困難に至るケースが少なくありません。

例えば、

-

料理中に火の不始末が発生し住宅火災へ

-

薬の管理ミスによる健康被害や急変

-

支援サービス未利用による孤立状態の長期化

こうした事態の背景には、介護者自身が認知症で適切な判断や日常管理が困難という問題が強く関係しています。自宅での孤立や社会からの支援が届きにくいといった現状が浮き彫りになっています。

認認介護を行う家庭の典型的な困難と心理的負担

認認介護の現状においては、家庭内で様々な困難が生じています。認知機能の低下により、以下のような負担が重くのしかかります。

-

日常生活の管理が難しくなる:食事や服薬、家事などでミスや事故が起きやすくなります

-

安全確認が行き届かない:火の元や外出時の事故リスクが増加します

-

ストレスや不安の増大:介護者も認知症であり、自らの状態を把握しきれない不安があります

【家庭内の困難に関する主な項目】

| 困難・負担例 | 内容 |

|---|---|

| 判断力の低下 | 薬の誤用、家事の失敗、金銭管理トラブルなど |

| 支援利用の遅れ・拒否 | 支援の申請・利用手続きができないことが多い |

| 精神的・身体的な疲労 | 24時間体制での対応が困難、無力感の蓄積 |

このような実態から、地域包括支援センターやケアマネジャーなどの専門家による介入や、早期のサポート利用が重要となっています。社会全体で早期発見と支援が求められています。

認認介護に至る主要な原因と社会的背景の解明

介護人材不足と家族構成の変化が与える影響

近年、介護人材の深刻な不足と、家族構成の変化が認認介護や老老介護の大きな要因となっています。かつては複数世代同居が一般的でしたが、核家族化や単身高齢者世帯の増加により、介護を担える身内が限られてきました。これにより、高齢者同士や認知症を持つ方同士の介護が避けられなくなっています。下記テーブルで整理します。

| 原因 | 内容 |

|---|---|

| 家族構成の変化 | 核家族化・単身高齢者世帯の増加 |

| 介護人材不足 | 介護現場の人手不足、求人倍率の高止まり |

| 介護難民問題 | サービス利用が難しい、支援を受けづらい高齢者の増加 |

また、介護施設への入居待機者も多く、在宅介護の負担は大きくなる一方です。この現状を捉えることが早急な課題克服への第一歩となります。

経済的事情と頼れる支援者不足の現状

経済的な余裕がないことや、周囲に頼れる支援者がいないことも、認認介護が進む大きな背景です。介護保険サービスの利用には一定の自己負担が生じますが、年金収入が少ない世帯や貯蓄の乏しい家庭では、十分な介護サービスを受けることが困難です。

また、地域による支援格差も課題です。都市部でも近隣との交流が希薄になり、地方でも移動手段や支援資源の不足が深刻です。次のようなケースが多くみられます。

-

年金や収入が生活費だけで精一杯となり、介護サービスを削る

-

周囲に頼れる子供や親族がいない

-

相談できる知人や医療、福祉関係者が近くにいない

このような環境が、実態として自力で介護せざるを得ない状況を生み出しています。

介護保険制度と健康寿命延伸の矛盾・課題

日本では平均寿命が延び、2024年時点で男女ともに世界トップレベルに達しています。しかし、その健康寿命(介護を必要とせず自立して生活できる期間)は伸び悩んでおり、晩年には要介護状態が長く続く傾向があります。これが認認介護の増加にも直結しています。

また、介護保険制度にはサービス提供エリアや人員配置の偏在、自己負担割合の増加など、現場の負担を重くする課題があります。

| 健康寿命 | 平均寿命との差(約10年) |

|---|---|

| 男性 | 約73歳(平均寿命約83歳) |

| 女性 | 約76歳(平均寿命約88歳) |

-

介護保険サービスが十分に行き届かない地域がある

-

支援ニーズが多様化し、従来の制度設計だけでは支えきれない

-

要介護者や家族の心理的・経済的な負担が大きい

これらの課題を踏まえて、早急な社会体制の見直しや、きめ細やかな支援が求められています。

認認介護の深刻な問題点・リスクを具体的に解説

認認介護とは、認知症を抱える高齢者同士が介護を行う状況を指します。最近では社会的な課題として注目されており、数多くの問題点やリスクが報告されています。ここでは、実際の現場で起きている課題をわかりやすく解説します。

栄養管理・体調管理・金銭管理の困難さ

認知症の進行により、食事や健康管理、金銭の管理が大幅に難しくなります。たとえば、以下の問題が頻発します。

-

食事を作ることができず、食事や栄養管理が不十分になりがち

-

体調悪化や薬の飲み忘れ・重複服用など健康リスクが増加

-

買い物や家計簿の管理ができず、金銭トラブルや詐欺被害が発生する場合も

よくある具体例として、片方が食事の用意を忘れて2人とも栄養失調になったケースや、光熱費や家賃など重要な支払いの管理が漏れて滞納に至った事例があります。

| 問題点 | 具体的なリスク |

|---|---|

| 栄養管理 | 食事抜けや偏食・水分不足で脱水や低栄養となる |

| 体調管理 | 持病・薬の自己管理困難、急変や発熱の把握遅れ |

| 金銭管理 | 財布の紛失・詐欺被害・公共料金未払い |

このように、認認介護は日々の生活において基本的な機能が維持できなくなる深刻なリスクがあるため、家族や周囲のサポートが不可欠です。

緊急事態対応や火災リスクなど安全面の課題

緊急時の適切な判断や行動が難しくなることで、重大な事故につながる懸念があります。

-

急病時や転倒時に119番通報などの緊急対応ができない

-

認知症の進行で火やガスの消し忘れが増え住宅火災のリスクが高まる

-

ドアや窓の施錠忘れで徘徊や不審者被害も多発

特に火災事故は、認認介護世帯で増加傾向にあり、実際に調理中の火の管理ができずに火事になった事件も報道されています。

| 安全面の課題 | 発生しやすいトラブル例 |

|---|---|

| 火災リスク | 調理中の火の管理忘れ・電気器具の誤使用 |

| 緊急時の対応不可 | 急病時や転倒時に助けを呼べない、救急車を呼び忘れる |

| 事故や徘徊・閉じ込め | 施錠忘れ・家の外で迷子になる、窓や扉の誤操作 |

認認介護では、自宅の安全確保や緊急時のサポート体制づくりが特に重要となります。

心理的負担と「共倒れ」リスクのメカニズム

認認介護では、介護者も被介護者も認知機能が低下しているため介護ストレスや孤独感を抱えやすく、深刻な「共倒れ」状態が現実的なリスクとなります。

-

認知症が進行した高齢夫婦や兄弟で支え合いが困難になる

-

介護者が自身の病気や判断ミスに気づけず心身ともに疲弊

-

介護者のうつ状態・社会的孤立が進行し誰にも助けを求められなくなる

科学的にも、長期間の介護ストレスは脳機能や免疫力の低下を招きやすく、被介護者・介護者の双方の健康リスクが顕著に増大します。

下記リストは、共倒れの主な背景です。

-

長時間の介護による心身の消耗

-

経済的不安と社会的孤立

-

介護サービス利用への抵抗や情報不足

早期に地域包括支援センターや介護保険サービスを利用することで負担軽減が可能となり、共倒れ防止につながります。外部の目や適切なサポート体制が、認認介護世帯には必要不可欠です。

認認介護を早期に防止するための効果的な予防策

健康的生活習慣と介護知識の重要性

認認介護とは、認知症の高齢者が同じく認知症の高齢者を介護する状況を指します。早期予防の鍵として、日常的な健康管理と正しい介護知識の習得が不可欠です。まず、規則正しい睡眠、バランスの取れた食事、適度な運動を継続することで、認知機能の低下を予防しやすくなります。

さらに、【家族内で認知症予防や将来の介護について定期的に相談し、事前に対策を共有する】ことも重要です。以下の具体的な方法を参考にしてください。

-

定期健康診断の受診を習慣化

-

認知症予防プログラムへの参加

-

介護予備知識の書籍やセミナーで情報収集

-

家族ミーティングでの介護方針共有

健康的な生活習慣と基礎的な介護知識の蓄積が、認認介護に陥るリスクを下げます。

「認認介護予防」「家族と事前相談」の具体的な方法論

認認介護予防には、家族での早期相談が有効です。「誰がどのような状況で介護を担うのか」「急な介護が必要になった場合の対応」を、以下のように整理しましょう。

| 取り組み項目 | ポイント例 |

|---|---|

| 事前相談 | 家族全員が集まる場で将来の介護方針や役割分担を確認 |

| 情報共有 | 病状や介護サービスの情報を家族内で更新し合う |

| ケアプラン作成 | ケアマネジャーの利用や専門家からアドバイスをもらう |

| 予防活動 | 認知症予防体操や脳トレ、社会参加活動の推奨 |

家族や本人が納得感を持って介護に臨むための環境作りが不可欠です。

地域交流促進とサポートネットワーク作りの推進

地域とのつながりを強化することで、認認介護の早期発見や負担軽減が可能となります。地域包括ケアシステムの利用や自治体の支援制度を積極的に活用しましょう。異世代交流やサークル活動、サロン参加などは、社会的孤立を防ぎ、相談しやすい環境を作ります。

-

町内会や民生委員と定期的に交流

-

地域の介護サポートサービス、配食や見守りシステムの活用

-

介護者向けの相談窓口やイベントへの参加

-

地域内での支援情報の共有、困った時に頼れるネットワーク形成

密接な地域ネットワークは、困りごとの早期把握や第三者からの助言を受けやすくします。

地域包括ケアシステムや自治体支援制度の活用法

介護が必要になった際、地域包括支援センターや自治体の高齢者相談窓口は心強い存在です。下記のような公的サービスを活用しましょう。

| サービス | 活用ポイント |

|---|---|

| 地域包括支援センター | 介護保険や在宅サービス全般の相談・コーディネート |

| 介護保険サービス | 通所介護・訪問介護など必要に応じた支援の提供 |

| 住民対象の認知症サポート事業 | 認知症カフェ、見守り活動や早期発見キャンペーン |

| 地域ボランティア | 見守り・外出同行など生活支援や交流の機会を提供 |

地域資源を組み合わせることで、認認介護リスクの早期検知・予防につながります。

介護者のメンタルケアと早期相談の意義

認認介護を防ぐためには、介護する側の心の健康維持も重要です。孤独感や「自分だけで抱え込まない」ためのメンタルヘルスケアを意識しましょう。支援を受けることをためらわず、早めに周囲へ相談することで大きなトラブルを回避できます。

-

定期的な休息や気分転換の時間を確保

-

ストレスや不安に気づいたら、家族やケアマネジャーへ相談

-

介護経験を持つ人同士の交流やピアサポートグループに参加

-

専門家によるカウンセリングやメンタルヘルス講座の活用

強い責任感で無理をせず、支援の手を差し伸べる環境を積極的に作りましょう。

心理面支援策や介護者同士の連帯感形成の効果

介護者同士が支え合うことで、心理的負担の軽減や経験の共有ができます。新しい気づきや息抜きの機会にもなり、連帯感は大きな安心材料です。

| 連帯感形成の工夫 | の効果 |

|---|---|

| 介護者サポートグループ | 相談・励まし合い・悩みや情報の共有 |

| 交流会・体験談イベント | モチベーションや新しい支援策へのヒント発見 |

| 専門家による勉強会 | 最新の介護知識・ストレス対策の取得 |

| オンラインコミュニティ | 離れていても継続的なコミュニケーションが可能 |

心理的サポートと情報の共有を重ねることが、認認介護を未然に防ぐ力になります。

認認介護老老介護の具体的な解決策と相談窓口の活用

地域包括支援センター・民生委員の役割と利用方法

認認介護や老老介護の現場では地域包括支援センターや民生委員の存在が負担軽減のカギとなります。地域包括支援センターは市区町村単位で設置され、高齢者や家族の状況を把握し、必要な介護保険サービスの案内や申請手続きの支援を行います。民生委員も地域で生活する人々の相談役として認知症や介護の課題を傾聴し、行政や医療・福祉との橋渡しに尽力しています。困っている当事者や家族は下記の方法で気軽に相談できます。

-

お住まいの地域窓口や公式サイトで窓口を確認できる

-

介護保険や日常生活の悩みに専門職が応じてくれる

-

家族だけで悩まず第三者のサポートを活用すればリスクを減らせる

早めに相談することで介護負担や事故のリスクを抑え、安心して生活できる環境整備がしやすくなります。

公的支援機関の相談活用で負担軽減を目指す

地域包括支援センターや民生委員への相談は無料で利用できます。介護サービス導入やケアマネジャーの選定、申請手続きの代行など、専門家によるサポートが受けられるため、介護家族が抱えがちな精神的・肉体的負担の軽減に直結します。

| 支援機関 | 相談内容 | 利用方法 |

|---|---|---|

| 地域包括支援センター | 介護保険サービス、介護負担相談、申請手続き | 直接来所・電話・メール等 |

| 民生委員 | 生活や介護の悩み、福祉制度や支援情報の提供 | 地域の連絡先から気軽に相談 |

| ケアマネジャー | サービス計画作成や事例ごとの最適化アドバイス | センター通してマッチング可能 |

住民に身近な相談窓口を活用することで、生活の質が守られやすくなります。

介護施設や在宅介護サービスの選択肢と活用ポイント

認認介護や老老介護世帯では介護施設への入居や在宅介護サービスの利用検討が重要です。特に認知症が進行したケースでは、家庭内だけでの対応には限界があります。早めに情報収集しライフスタイルに合ったケアを選ぶことが、本人と家族双方の生活を守る近道になります。

-

グループホームや特別養護老人ホームなど多様な施設がある

-

訪問介護やデイサービスも利用可能で在宅生活の支援に役立つ

-

施設利用・自宅サービスどちらにもメリットと注意点がある

経済面や生活環境、症状の進行度などを考慮しながら選択しましょう。

「介護施設入居」「在宅介護サービス利用」のメリットと注意点

比較しやすいよう、主な特徴をまとめます。

| 方式 | メリット | 注意点 |

|---|---|---|

| 介護施設入居 | 24時間体制で安全管理、食事や入浴もプロが対応 | 入居待ちが長い、費用負担が大きい場合も |

| 在宅介護サービス | 住み慣れた家で生活できる、利用頻度や内容の柔軟調整可 | 家族の協力が必須、夜間や緊急時の対応が限られる |

早めの相談・見学がスムーズな利用につながります。ちょっとした悩みでも専門家に相談することが、トラブル防止の第一歩です。

法律制度としての成年後見制度の仕組みと利活用

認知症の進行にともない、本人の財産管理や契約手続きが難しくなる場合があります。このようなケースで成年後見制度は非常に有効です。家庭裁判所へ申立てを行い、本人の利益が損なわれないよう代理の後見人が財産管理や生活手続きを担う仕組みです。

-

本人の判断力低下でも法律的に適切な代理人を立てられる

-

銀行や施設入居、資産運用手続きなども安全に進められる

-

家庭裁判所が監督するためトラブル防止に役立つ

家族や親族だけでの対応に限界を感じたら、制度利用を前向きに検討しましょう。

成年後見人制度の申請条件や効果的な利用例

成年後見制度は、認知症や精神障害で判断能力が著しく低下している場合に申請できます。申立ては家族のほか、市区町村長も可能です。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 申請先 | 本人の住所地を管轄する家庭裁判所 |

| 後見人の主な役割 | 財産管理、施設契約、介護サービス申し込み、日常生活の保護 |

| 利用例 | 後見人が本人資産を管理し、介護サービスや施設入所の手続きを代行 |

申請手続きが煩雑に感じる場合も、地域包括支援センターや司法書士など専門家の相談を活用すれば安心です。制度を上手に活用し、本人の権利と生活を守りましょう。

認認介護老老介護に関する体験談と最新専門家の解説

家族・当事者からのリアルな体験談を紹介

認認介護とは、認知症の要介護者を、同じく認知症を持つ家族が介護する状態を指します。現場の家庭では、身近な家族が昼夜問わずお互いを支え合っています。例えば、認知症の母親とその配偶者が互いに体調や症状の変化に気づきにくく、日常生活の中で食事や服薬を忘れがちという声があります。また、老老介護とは高齢者同士で介護を行うケースで、子ども世代が遠方に住んでいることも多く、孤立しやすい傾向があります。

現実には、以下のような声が多く聞かれます。

-

「自分も物忘れが増え、介護ミスが心配」

-

「施設に頼ることに抵抗があり、家族だけでがんばろうとしてしまう」

-

「周囲とのコミュニケーション不足が深刻」

このようなリアルな体験談から、多くの家庭が限界を感じつつも日々悩みと向き合っています。

専門家による介護支援の現状と課題解説

認認介護および老老介護の急増は、日本の高齢化社会が背景にあります。医療・福祉の専門家は現状を踏まえて、支援制度の利用促進と適切な情報提供の重要性を訴えています。特に認認介護では、介護者・被介護者の両方に認知症による判断力や記憶力の低下があり、事故や健康リスクが高まることが問題視されています。

支援センターや地域包括支援センターでは、訪問介護サービスや介護保険制度の活用が推奨されています。しかし、現場での課題も多く、下記のような現状があります。

| 課題 | 現状 |

|---|---|

| 介護の知識不足 | 情報が行き届かず、支援に結びつかない |

| 社会的孤立 | 地域とのつながり不足、相談相手がいない |

| 経済的負担 | 介護施設やサービスの利用料が家計に重い |

| 認知症の進行 | 適切な見守りが困難で事故リスク増 |

専門家の提言としては、「早期からのサービス利用」「地域連携の強化」「家族以外の支援者を増やす」などが挙げられています。

今後の社会的課題と介護の質向上に向けた提言

今後、認認介護や老老介護はさらに増加が見込まれています。高齢者人口の増加と核家族化の進行が背景にあり、家庭だけで介護を抱え込むリスクがますます高まります。質の高い介護を目指すには、地域全体での支援体制や、医療・福祉サービスの強化が必要です。

今後の課題と対策をリスト形式で整理します。

-

家族以外のサポート活用(地域ボランティアや専門サービス)

-

介護予防のための健康管理や運動プログラム

-

状況に応じた施設や在宅サービスの柔軟な利用

-

自治体や支援機関への早めの相談、情報収集

社会全体で認認介護・老老介護の現実を理解し、誰もが安心して暮らせる支援体制を考えていく必要があります。適切なサービスの利用や支援の調整が、家族それぞれの生活の質を高めるポイントとなります。

認認介護老老介護の最新統計と制度の比較・まとめ

介護保険制度・民間サービスの特徴比較

近年、認知症患者が家族内で介護を行う「認認介護」と、65歳以上同士で介護を行う「老老介護」が増加傾向にあります。これらの状況に伴い、公的な介護保険制度や多様な民間サービスの活用が不可欠です。

下記の表は、主要な公的・民間制度やサービスについて、特徴や提供内容、費用・利用条件を比較したものです。

| サービス・制度 | 特徴 | 主なサービス内容 | 月額の目安 | 利用条件・対象者 |

|---|---|---|---|---|

| 介護保険(訪問介護等) | 公的制度、要介護認定で利用可 | 食事・入浴・排泄の介助、掃除や買い物支援 | 1万〜4万円程 | 要支援・要介護者 |

| 地域包括支援センター | 地域に密着、総合相談窓口 | 介護相談、情報提供、支援計画作成 | 無料 | 地域住民、高齢者 |

| 民間ホームヘルプサービス | 柔軟な対応、時間・内容選択が容易 | 身体介護、家事援助、見守り訪問 | 2万〜10万円程 | 利用者と契約による |

| 認知症対応型グループホーム | 認知症専用、少人数専門ケア | 生活支援、健康管理、レクリエーション | 10万〜15万円程 | 認知症高齢者 |

| ショートステイ | 一時的な入所受け入れ | 短期生活、リフレッシュ、家族支援 | 1日数千円〜 | 要介護認定者 |

それぞれのサービスにはメリット・デメリットがあります。利用者自身の状態や家族の負担、地域資源の有無を踏まえた検討が重要です。

利用者視点で選びやすい制度・サービスの機能と価格帯

家族や本人の状況にあわせて最適なサービスを選ぶためには、機能性・コスト・柔軟性の観点が大切です。特に在宅介護では、訪問介護やデイサービスの利用頻度、民間と公的サービスの組み合わせなどの調整が求められます。

- 公的介護保険を優先的に活用

- 民間サービスの組み合わせで不足を解消

- 各種助成や支援窓口(地域包括支援センター等)の活用

上記を踏まえ早めの相談と情報収集が安心に繋がります。経済的な負担を比較し、生活スタイルや希望するサポートにあわせて選択しましょう。

認知症介護の現状理解を深めるためのデータ引用

認認介護や老老介護の現状を正しく理解するためには、統計や調査データが重要です。厚生労働省等の最新調査によると、認知症を有する高齢者は年々増加しており、2025年には約700万人が見込まれています。

世帯別状況(最近の割合例)

-

老老介護世帯:約60%以上

-

認認介護の割合:老老介護世帯のうち約12~15%程度

こうした現状では、被介護者のみならず介護者自身も高齢・認知機能の低下によりリスクが高まることが指摘されています。

具体的には、

-

家庭内事故や健康悪化のリスク

-

介護者も認知症を患うことで支援が行き届かないケース

-

早期発見や外部相談体制の必要性

などが相次いで報告されています。

公的統計・調査から見た認知症と介護状況の最新分析

以下のポイントは公的調査にもとづくものです。

-

高齢者のうち独居または高齢者同士の同居が過半数を占める

-

認認介護は見過ごされやすく支援の手が届きにくい

-

65歳以上の要介護認定率が上昇、特に認知症が原因のケースが増加

-

介護保険制度の利用率上昇、一方で家族だけの介護負担は依然大きい

重度の認知症や要介護5の場合、家族だけでのサポートは難しくなります。専門職や地域機関の関与が安全・安心のため必須です。

重要ポイント総括と今後の備えとしての心得

認認介護・老老介護の時代において、家族や地域、専門職の連携が欠かせません。制度やサービスの選択ミスは大きな負担・事故につながるため、現状の理解と早めの情報収集が鍵となります。

- 可能な限り複数のサービス・支援窓口を活用

- 定期的な認知症チェック・専門機関への相談

- 介護者自身の健康管理と地域とのつながり強化

介護問題は一人で抱え込まず、早期から地域包括支援センターやケアマネジャーへの相談が最も重要です。家族それぞれが役割分担し、柔軟な支援体制を構築することが長期的な安心に直結します。

認認介護問題への理解促進と家族としての対応方針の整理

認認介護に直面する家族は、下記ポイントを意識することが有効です。

-

定期的に認知症リスクを把握し、医療・福祉の専門家へ相談

-

地域包括支援センターや訪問介護等の公的サービスを積極利用

-

必要に応じてショートステイやレスパイト(介護者休養)も活用

-

情報共有と柔軟な協力体制を家族内で築く

最新の制度やサービスを正しく知り、環境を整えることが、今後の生活の質と安全につながります。