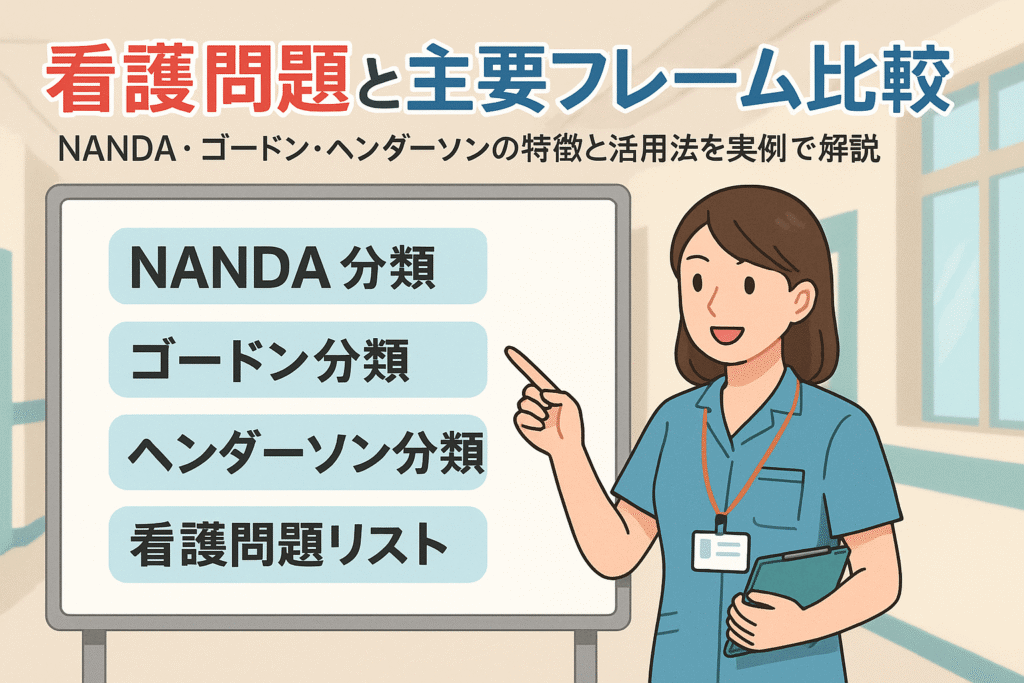

「膨大な看護問題リストを前に、どこから手を付ければいいのか迷っていませんか?」「各フレームワークの違いが分からず、現場や国家試験対策で不安を感じている…」そんな声をたくさん耳にします。実際、看護過程で使われる看護問題はnandaの13領域・52種類やゴードンの11パターン、ヘンダーソンの14項目など多岐にわたり、それぞれに特徴と意義が明確に示されています。

近年の調査では、実務で使用される看護問題リストの参照率は【約85%】に上り、現役看護師や学生から「一覧で一括管理したい」「優先順位付けの具体例が知りたい」といったニーズが急増しています。正しいフレームワークを使い分けることで、ケアの質向上や症例ごとの早期対応、さらには国家試験合格率アップが目指せます。

本記事では、主要な看護問題フレームワークの基本から、分野別・症例別の深堀りリスト、リスト作成手順や記入例までを実務に直結する具体的な事例を交えて徹底解説。最後まで読むことで、自分に合った最適なリスト活用法と、悩みを一気に解決できるヒントが必ず見つかります。今すぐこの記事で、あなたの「看護問題一覧」の使いこなし力をアップデートしていきましょう。

看護問題一覧の基礎と全体像解説

看護問題とは何かの定義と重要性 – 基本用語と現場での役割

看護問題とは、患者の生命・健康維持の阻害要因やリスクなど、看護を通じて改善が期待できる対象を指します。医療・福祉現場では、看護師が患者一人ひとりの状態を的確にアセスメントし、看護過程やケア計画の出発点となる重要な項目です。現場での役割には、以下が挙げられます。

-

患者の情報整理と課題明確化

-

適切な看護計画の作成

-

チームでの情報共有と行動の統一

こうした看護問題の把握が、的確なケア提供・早期回復や合併症予防につながります。

看護問題一覧の目的と作成の意義

看護問題一覧は、患者一人ひとりの課題を漏れなく抽出し、正確なケア計画へ導くために作成されます。患者状態の「見える化」によって、以下の意義があります。

-

患者ごとの優先課題の可視化

-

情報伝達や引き継ぎの円滑化

-

看護の質向上と安全確保

例えば高齢者なら転倒リスクや栄養・認知症、小児では成長発達や感染予防、精神科では不安や対人関係など、各領域での問題抽出が重要となります。

nanda・ゴードン・ヘンダーソンなど主要フレームワークの全体像

代表的な看護問題フレームワークには、NANDA、ゴードン、ヘンダーソンなどがあります。それぞれの特徴を整理すると下表の通りです。

| フレームワーク | 特徴 | 項目数・領域数 |

|---|---|---|

| NANDA | 13領域で診断分類、国際基準 | 約300項目/13領域 |

| ゴードン | 機能的健康パターンで分類 | 11パターン |

| ヘンダーソン | 基本的欲求の充足度で整理 | 14項目 |

NANDAの13領域には「ヘルスプロモーション・安全・栄養」などが含まれ、高齢者・精神・小児など幅広く応用されます。これらの枠組みを活用することで、記録やアセスメントの標準化と多職種連携が容易になります。

看護問題一覧が必要な理由と導入メリット – 医療現場・学習・国家試験への効果

看護問題一覧が不可欠な理由は、現場の業務効率・精度向上だけでなく、学習や国家試験対策にも直結するからです。主なメリットは以下の通りです。

-

新人や学生が体系的に課題を学べる

-

患者ごとに最適な看護介入や優先順位付けがしやすい

-

NANDAやゴードン方式に沿った看護記録やPES方式(問題・原因・症状)記載が容易

-

チームケアの質と安全性向上に資する

さらに、高齢者や小児、精神科、栄養関連など各領域の看護問題リストを活用することで、幅広い実践現場や国家試験準備に応用できます。日々のケア現場や学習・試験対策で、目的別の看護問題一覧の活用が大きな武器となります。

主要な看護問題フレームワーク比較 – nanda・ゴードン・ヘンダーソンの違いと適用法

現場で使われる看護問題のフレームワークは、nanda看護診断、ゴードンの11機能的健康パターン、ヘンダーソンの14基本的ニーズが代表的です。それぞれに特徴があり、患者の状態や場面によって最も適した方法を選ぶことが重要です。以下の比較表で、それぞれの違いや適用法を分かりやすくまとめました。

| フレームワーク | 項目数 | 主な特徴 | 活用現場例 |

|---|---|---|---|

| nanda | 13領域・数百項目 | 看護診断名を系統的に整理し、PES形式で問題記述 | 急性期病棟、国家試験、臨床全般 |

| ゴードン | 11パターン | 健康状態を11分類で把握、アセスメント重視 | 高齢者・在宅看護、健康管理 |

| ヘンダーソン | 14項目 | 人間の生活行動に基づき問題明確化 | 小児・慢性期、生活支援全般 |

用途に合わせて使い分けをすることで、多様な患者や課題に柔軟なアプローチが可能となります。

nanda看護診断一覧と13領域の詳細理解

nanda看護診断は、国際的に標準化されている看護問題リストで、主観・客観情報とアセスメントに基づき診断名を選択します。以下、13領域とその具体例を分かりやすく整理します。

| 領域 | 主な看護問題例 |

|---|---|

| 1.健康認識・管理 | 健康管理の知識不足、感染リスク |

| 2.栄養・代謝 | 摂食困難、低栄養リスク |

| 3.排泄・交換 | 尿失禁、便秘 |

| 4.活動・運動 | 活動耐用力低下、転倒リスク |

| 5.認知・知覚 | 意識混濁、見当識障害 |

| 6.自己知覚・概念 | 自尊心低下、ボディイメージ障害 |

| 7.役割・関係 | 看護上の家族関係障害 |

| 8.性・生殖 | 性生活パターン障害 |

| 9.対処・ストレス耐性 | 不安、ストレス過多 |

| 10.人生観・価値観 | スピリチュアルディストレス |

| 11.安全・防御 | 誤嚥リスク、転倒リスク |

| 12.安楽 | 疼痛、快眠障害 |

| 13.成長・発達 | 発達遅延、適応障害 |

高齢者や小児、精神科、栄養管理など幅広い分野で活用できます。PES(問題・原因・症状)方式での文章化や、優先順位の的確な判断にも役立ちます。

各領域の特徴と実務活用ポイント

nandaの各領域は、患者の多面的な健康状態を把握するために設けられています。例えば高齢者看護では、4.活動・運動の「転倒リスク」や2.栄養・代謝の「低栄養リスク」が重要です。精神領域では「不安」や「対人関係困難」などが中心となります。

実際の業務では以下ポイントを意識しましょう。

-

優先順位を決定する際は、状態の急性度や安全性を重視

-

PES方式による問題記載で具体性を高める

-

アセスメント結果をもとに柔軟な計画立案

この体系的な把握により、質の高い看護計画作成につながります。

ゴードン看護問題一覧の11機能的健康パターンとは

ゴードンの11機能的健康パターンは、患者の健康状態を11の観点から評価し、生理的・心理的・社会的側面すべてを網羅的にアセスメント可能なフレームワークです。下記リストで主要なパターンと関連する看護問題の例を示します。

-

健康認識・管理パターン(例:自己健康管理困難)

-

栄養・代謝パターン(例:栄養摂取不足)

-

排泄パターン(例:排尿・排便障害)

-

活動・運動パターン(例:活動耐性低下)

-

睡眠・休息パターン(例:不眠)

-

認知・知覚パターン(例:感覚障害)

-

自己知覚・自己概念パターン(例:自尊心低下)

-

役割・関係パターン(例:社会的役割の制限)

-

性・生殖パターン(例:性的健康への関心の低下)

-

ストレス対処・耐性パターン(例:ストレスへの適応困難)

-

価値観・信念パターン(例:信念によるケア拒否)

アセスメントの質を向上させるうえで有効であり、在宅看護や高齢者ケアでも活用されています。

ゴードンモデルを使った看護問題分類の実例

ゴードンモデルを活用すると、患者一人ひとりの生活背景や健康リスクの全体像を捉えやすくなります。たとえば高齢者独居の場合、「健康認識・管理」では健康管理の知識不足や服薬管理困難、「活動・運動」では転倒リスクの高まり、「排泄」では排尿障害など複合的な問題を整理できます。

実際の現場でのポイントは以下の通りです。

-

11パターンそれぞれで主観的・客観的な情報収集を意識

-

家族や生活環境の情報も含めてアセスメント

-

問題が複数ある場合は、相互の影響も考慮して優先順位を設定

この方法が患者中心の個別ケア実現に直結します。

ヘンダーソン看護問題リストと14項目の解説

ヘンダーソンの14項目は、「人間の基本的ニーズ」の観点から看護問題を把握するフレームワークです。生活行動を以下の14項目で分けて分類し、特に生活支援や慢性期看護、小児看護に有用です。

| 項目番号 | 内容例 |

|---|---|

| 1 | 正常な呼吸をする |

| 2 | 適切な食事・飲水をする |

| 3 | 排泄する |

| 4 | 身体を動かす・姿勢を保つ |

| 5 | 安眠・休息をとる |

| 6 | 適切な服装を選ぶ |

| 7 | 体温を調節する |

| 8 | 清潔を保つ |

| 9 | 安全を確保する |

| 10 | コミュニケーションをとる |

| 11 | 信仰・価値観を表す |

| 12 | 仕事や活動に参加する |

| 13 | 遊び・レクリエーションに参加する |

| 14 | 学習・新しいことを知る |

バランスよくアセスメントし、患者の自己決定や自立支援を促せます。

基本的なニーズとその現場での活用法

ヘンダーソンの14項目で問題を整理することで、日常生活での支援ポイントが明確になります。例えば、2.食事・飲水では「経口摂取困難」、9.安全確保では「転倒リスク」など、具体的課題が抽出しやすくなります。

活用のコツは以下の通りです。

-

生活行動ごとのチェックリスト化で、見落とし防止

-

患者の年齢や状態、文化を考慮しアセスメントを柔軟に調整

-

チームでの情報共有の際にも、共通フレームとして役立つ

高齢者、慢性疾患、在宅などさまざまな現場で有効活用できます。

分野別看護問題一覧の深堀り – 高齢者・小児・精神・栄養に特化した解説

高齢者看護問題一覧と現場での優先課題

高齢者の看護では、身体的だけでなく心理・社会的な課題も複雑に絡み合います。代表的な看護問題は以下の通りです。

| 看護問題 | 具体例 | 優先度ポイント |

|---|---|---|

| 活動量低下 | 筋力低下・寝たきり・運動不足 | 転倒や褥瘡リスク増大。早期介入が重要 |

| 独居による生活管理困難 | 孤独感・服薬管理不良 | 安全確保や社会資源の導入が求められる |

| 低栄養状態 | 体重減少・筋肉減少 | 摂取量や嗜好に合わせた具体的な支援が必要 |

| 認知機能障害 | 混乱・記憶障害 | 事故予防やコミュニケーションの工夫が必須 |

優先順位の付け方の目安

- 生命維持に直結するリスク(転倒・誤嚥など)

- 日常生活に支障がある問題

- QOL(生活の質)向上につながる課題

小児の看護問題リストと特徴的課題

小児では成長発達段階に合わせた看護が求められます。子ども特有の生理的・心理的課題や保護者の不安への対応がポイントとなります。

| 看護問題 | 特徴 |

|---|---|

| 感染症リスク | 免疫力が弱く、集団生活で感染拡大しやすい |

| 成長発達の遅れ | 発語・運動・社会性の遅れに早期気づきが重要 |

| 親子分離の不安 | 入院や処置時の親子分離による情緒不安定 |

| 薬剤管理の困難 | 投薬量・服用方法への細やかな配慮が必要 |

保護者対応のポイント

-

不安や疑問を丁寧に聞き取り、納得できるように説明する

-

家庭でのケア方法や注意点を明確に伝える

精神科領域の看護問題一覧と対応策

精神科では患者の心理・社会的側面を理解し、セルフケア能力や安全の確保が大切です。以下に代表的な問題をまとめます。

| 看護問題 | 記載時のポイント |

|---|---|

| 不安・抑うつ状態 | 患者の主観的訴えや行動を丁寧に観察 |

| セルフケア障害 | 衣食住の自己管理能力や援助の必要性を明確にする |

| 対人関係の困難 | 家族や社会との関係性を把握し支援計画を立てる |

| 服薬管理の不徹底 | 薬の拒否・飲み忘れ原因をアセスメントし対策を講じる |

患者一人ひとりの背景や社会との繋がりを重視した記載が重要です。関係機関との連携も効果的な対応につながります。

栄養関連の看護問題一覧とNANDA・ヘンダーソンの視点

栄養はすべての年齢層の患者に共通する重要な看護テーマです。NANDAやヘンダーソンの理論に基づいて課題を細分化できます。

| 栄養関連の看護問題 | NANDA分類例 | ヘンダーソン14項目との関連 |

|---|---|---|

| 経口摂取困難(嚥下障害・食欲低下) | 摂食・嚥下障害 | 栄養・水分の摂取 |

| 低栄養状態 | 栄養不良リスク | 必要な食事・飲料の確保 |

| 消化器症状(嘔気・便秘) | 消化機能障害 | 排泄・消化 |

| 体重変動(肥満・体重減少) | 体液量の変化 | 体温調節、清潔保持 |

評価のポイント

-

PES方式で「問題・原因・症状」を明確に記載

-

必要に応じてマルチプロフェッショナルと連携し、計画を立案する

このように年齢や疾患、生活状況ごとに看護問題を整理し、現場で具体的に活用できるリストを持つことで、質の高いケアの提供が実現します。

看護問題リストの具体的な作成手順とpes方式の活用法

看護問題リストを作成する際は、患者の状態を多角的に把握し、適切に優先順位をつけながらpes方式を活用することが重要です。pes方式は、看護問題をProblem(問題)、Etiology(原因/関連因子)、Symptom(症状/徴候)の3要素に分けて整理する方法です。この構造を理解することで、患者個々のリスクや看護計画が明確になり、実践的な管理や他の専門職との連携もスムーズになります。nandaやヘンダーソンの理論も参考にしながら、看護過程に沿ったリストアップが求められます。

pes方式による看護問題リストの構造と記入法

pes方式は、患者の個別性や優先度を明確化する際に非常に有効です。例えば、「転倒リスクが高い高齢者」の場合、Problem(転倒リスク)、Etiology(筋力低下・認知機能低下)、Symptom(歩行不安定、過去の転倒歴など)をセットで記載します。頭書きで必ずP(看護上の問題)-E(原因)-S(症状)の順に記載し、不足なく具体性のある文言を選ぶのがポイントです。

| 要素 | 記載内容の例 |

|---|---|

| Problem | 転倒リスク |

| Etiology | 筋力低下・認知機能低下 |

| Symptom | 歩行時ふらつき・前歴あり |

このように要素ごとに具体的・簡潔に記入することで、他職種との連携や後続の看護計画作成が容易になります。

pes書き方例で理解するリスク型問題の扱い方

リスク型問題をpes方式で記載する場合、症状の有無に関わらず「リスク状態」という表現を用いて明確に特定します。具体例として、「皮膚損傷リスク」の場合、「皮膚損傷のリスク(P)-長期臥床や栄養状態不良(E)-皮膚発赤や発汗傾向(S)」と記載します。リスク型ではS(症状)が不明瞭なこともあるため、リスク因子をしっかり記載することが信頼性向上につながります。

pes方式のリスク状態分類と表記のポイント

リスク状態のpes記載時は、以下の分類と表記が参考になります。

-

リスク型:症状なし・リスク因子明確に(例:感染リスク:免疫力低下、手指衛生未徹底)

-

実際型:症状あり・原因と証拠を明記(例:浮腫:心機能低下、両下肢の腫脹)

この分類でリストアップすると、多職種での情報共有や優先度判断がしやすくなります。

看護問題の優先順位付け – 根拠と具体例

看護問題は患者の生命・安全・QOLに直結するため、優先順位設定が不可欠です。判断の際には、マズロー理論などを参考にしますが、患者ごとの現状や疾患、急性度も考慮します。以下のようなリスト化を行うと客観的な判断がしやすくなります。

| 優先度 | 代表的な看護問題 |

|---|---|

| 1位 | 呼吸・循環障害、意識障害など生命に直結 |

| 2位 | 感染・転倒リスク、重篤な栄養障害 |

| 3位 | 活動制限、疼痛管理、心理的ケア |

優先順位の決め方とマズロー理論利用法

マズローの欲求の五段階説を活用することで、生命維持>安全確保>社会的欲求といった順序で看護問題に優先順位をつけやすくなります。

- 生理的欲求:呼吸や栄養、排泄など

- 安全の欲求:感染予防や転倒リスク回避

- 所属・愛情欲求:家族との関係や社会的孤立

- 承認欲求:自立支援や役割の回復

- 自己実現欲求:希望や生きがい支援

この順序で問題を整理することで、ケアの組み立てや計画の根拠が明確となります。

症例別優先順位例(急性期・慢性期・在宅・精神科)

症例ごとに優先度の高い看護問題は変わります。

-

急性期:呼吸循環管理、意識障害、止血などが最優先

-

慢性期:自立支援や活動量維持、褥瘡・感染予防

-

在宅:服薬管理、転倒リスク、家族のサポート

-

精神科:自傷・他害リスク、服薬アドヒアランス、社会的孤立防止

このように症例別に優先度を区別することで、より適切な計画策定とアセスメントが可能となります。

症状・領域別看護問題一覧の具体的記述例と評価方法

症状・領域ごとに看護問題の特性や事例を把握することは、的確なケア計画作成の基本です。高齢者・小児・精神・栄養など患者属性や疾患領域ごとに代表的な看護問題を整理し、アセスメントや評価方法とあわせて解説します。特にNANDAやゴードン、ヘンダーソンなど国際的枠組みの活用で、標準化・質の高い看護実践が可能になります。

nanda13領域アセスメントチェックと具体例

NANDA看護診断は13の領域ごとに構造化されており、各領域を網羅することで広範な患者課題に対応できます。アセスメント時のチェックポイントは下記表を活用してください。

| 領域名 | 代表的な看護問題例 | 評価のポイント |

|---|---|---|

| ヘルスプロモーション | 健康管理知識の不足 | 生活習慣の自覚、自己管理意欲 |

| 栄養・代謝 | 栄養摂取量の不足 | 食欲、体重変化、摂食状況 |

| 排泄・交換 | 排泄パターンの変化 | 排便・排尿回数、失禁の有無 |

| 活動・休息 | 活動耐容能低下 | 疲労感、ADLレベル、睡眠 |

| 認知・知覚 | 認知機能障害 | 記憶力、認知度、痛み知覚 |

| 自己知覚・自己概念 | 自己否定感 | 患者の発言、表現、行動 |

| 役割関係 | 家族機能障害 | 家族の支援体制、役割分担 |

| 性・生殖 | 性的機能障害 | 性に関する訴え、満足度 |

| 対処・ストレス耐性 | 不安 | ストレス反応、適応状態 |

| 価値・信念 | 治療に対する葛藤 | 患者の価値観や信念の確認 |

| 安全・防御 | 転倒リスク | 転倒歴、歩行時の観察 |

| 快適 | 痛み | 疼痛の訴え、表情、バイタル |

| 成長・発達 | 発達遅延 | 年齢相応の発達状況 |

アセスメントは患者の現状把握のみでなく、適切な優先順位の決定にも直結します。

ヘンダーソン14項目の記録法と実務活用

ヘンダーソンの14項目は、日常生活動作と看護ケアの結びつきを見える化し、漏れのない情報収集や記録に役立ちます。以下のリストを用いることで状態の把握が簡便に行えます。

-

呼吸・循環:呼吸数や脈拍、色調など

-

栄養と水分摂取:食事摂取量、嚥下状態

-

排泄:排尿・排便回数、使用器具

-

居住・移動:ベッドでの体位変換、歩行能力

-

休息と睡眠:睡眠パターン、夜間覚醒の有無

-

着衣:着脱の自立度

-

体温調節:発熱、寒気の訴え

-

清潔:皮膚・口腔・ヘアケアの自立度

-

安全:転倒歴、環境の危険要因

-

コミュニケーション:主観・客観的な表現力

-

信仰・価値観:生活背景や信念

-

仕事と遊び:日中の活動、楽しみの有無

-

学習:教育歴、病状理解度

-

健康観:疾患に対する捉え方

記録やアセスメントで14項目をチェックすることで、患者状態の充足度評価とケアの優先順位付けがしやすくなります。

状態判定と充足度チェックリスト

| 項目 | 自立 | 部分介助 | 全介助 | 特記事項 |

|---|---|---|---|---|

| 食事 | ○ | △ | × | 摂食量低下 |

| 排泄 | ○ | △ | × | 夜間失禁あり |

| 移動 | ○ | △ | × | 転倒リスク高 |

チェックリスト形式で評価すると、多職種連携や継続看護においても情報共有が円滑です。

ゴードンの11パターンを使った状況分析

ゴードンの11の機能的健康パターンは、患者の健康状態やリスク全体を多角的に把握するためのフレームワークです。特に複数疾患や高齢者の看護では、主観的・客観的情報の両面から看護問題を抽出できます。

-

健康知覚・健康管理:疾患や生活習慣病への意識

-

栄養・代謝:BMIや食事内容、水分管理

-

排泄:便秘・失禁などの有無

-

活動・運動:ADL、運動耐容能

-

睡眠・休息:睡眠の質やパターン

-

認知・知覚:理解度、意識レベル

-

自己知覚・自己概念:自己評価や自己効力感

-

役割・関係:家族構成、社会的つながり

-

性的・生殖:性の悩みや疾患

-

対処・ストレス耐性:危機対応や不安レベル

-

価値・信念:ケアや治療に対する考え方

看護師は各パターンから問題の本質を抽出し、リスト化・優先順位化して看護計画へと結びつけます。個々の患者に合わせて柔軟に活用することが重要です。

看護問題の書き方・リスト作成のポイントと実践テンプレート

主観・客観情報の取り扱いと書き方の基本ルール

看護問題のリスト作成では、主観情報(患者の訴えや気持ち)と客観情報(バイタルサイン、検査結果、観察所見など)を明確に分けて記載することが基本です。適切に情報収集し整理することで、看護師間の共有や計画策定がスムーズに進みます。「PES方式」を用いると、問題(P)、原因(E)、症状・特徴(S)をそれぞれ明示できます。特にNANDAやヘンダーソンのフレームワークを活用することで、13領域・14項目など体系的な整理が可能です。

書き方チェックリストと記述例

| チェック項目 | ポイント内容 |

|---|---|

| 主観・客観の区別が明確か | 記録を見た全員が情報を誤解しない記載になっているか |

| 問題(P)が具体的か | 「呼吸困難」や「低栄養リスク」など簡潔に特定しているか |

| 原因(E)を特定できるか | 疾患や環境、生活習慣など根拠となる因子を記載しているか |

| 症状(S)が明示されている | 患者の訴えや観察所見、検査データを具体的に記載したか |

| 実施日・見直し日記録 | 評価や修正の際に確認しやすい日付の記載があるか |

記述例(PES方式):

-

問題(P):摂取量の低下

-

原因(E):咀嚼・嚥下機能低下

-

症状(S):1食の摂取量半分以下/言葉による「食べにくさ」の訴え

主観・客観の情報や原因・症状を漏れなく記すことで、誰が見ても状況判断がしやすいリストに仕上がります。

リストの見直しや評価の流れ – 計画の修正タイミング

看護問題リストは、日々の患者ケアや状態変化に合わせて適宜見直し・修正が必要です。例えば高齢者では転倒リスクや栄養状態、精神科なら不安や幻覚など、優先順位も随時評価し直します。目標未達や患者状態の変化を捉えた時が主な修正タイミングです。

| 見直しタイミング | 例・判断ポイント |

|---|---|

| 定期評価時 | 計画通りか、問題の改善・悪化がないか確認 |

| 状態変化・急変時 | 急な症状変化や新たな訴え発生時 |

| ケア方法の変更時 | 医師指示変更、治療方針転換など |

| 目標到達時・終了時 | 立案した目標を十分に達成したとき |

看護計画評価書き方例と終了基準の理解

計画評価では、事前に設定した目標の到達度や観察項目を客観的に確認します。終了基準は「症状消失」「自立度向上」など、問題に対しケア不要となった状態が目安です。

| 評価記入例 |

|---|

| 食事摂取量が毎回8割以上に回復し、自己申告も苦痛なく摂取できている。計画した目標に到達したため、看護問題を終了する。 |

このように、患者ごとの状況や優先順位を日々見直し、自立支援やQOL向上を目指したケアを可能にする記録が求められます。

看護記録のNGワードと多重課題発生時の管理法

看護記録で避けるべきNG表現例

看護記録で使ってはいけない表現は、患者の状態やケアの質を誤って伝える原因となり、医療安全に大きな影響を及ぼします。特に、主観的な感情や曖昧な言葉、不適切な略語は厳禁です。以下の表は、よく見かけるNGワードと推奨表現の例をまとめています。

| 不適切な表現 | 適切な表現事例 |

|---|---|

| 「大丈夫そう」「多少」「まあまあ」「きっと」 | 「転倒リスク評価スコア●点」「意識清明」 |

| 「ほとんど普通」「少し元気がない」 | 「食事摂取量80%」「表情に活気なし」 |

| 略語のみ(例:BP高、SpO2低) | 「血圧150/90mmHg」「SpO2 92%」 |

| 感情や主観(例:心配、たぶん良い) | 「不安を訴える」「自らナースコール使用」 |

主観を極力排除し、事実に基づいた記録を徹底することが重要です。

表現の適切化によるリスク回避策

看護記録の質が高いと、医療チーム全体の連携強化や訴訟リスクの低減につながります。具体的には記載内容を以下の点でチェックしましょう。

-

客観性:データや観察事項を中心に記載する

-

具体性:時間・数値・行動など定量的な表現を使う

-

判断根拠:どの情報からその判断や対応を行ったかを明記

例えば「疼痛あり」だけでなく、「痛みスケール6/10」「右下腹部圧痛あり」「鎮痛剤投与30分後はスケール4/10まで軽減」のように、経時的な変化やケア後の状態も記録しましょう。

多重課題の同時進行対応 – 5つの視点によるリスク管理

現場では複数の患者を同時にケアしながら、さまざまな看護問題へ対応する必要があります。多重課題に直面した際は、以下の5つの視点が危機管理のカギとなります。

- 安全・感染予防:転倒や誤薬、感染リスクの即時チェック

- 状態変化のモニタリング:バイタルサインや急変兆候の観察

- 情報の収集と伝達:アセスメント情報を適時共有

- 家族・他職種との連携:関連部署や家族に必要事項を早めに連絡

- 自己管理・負担分散:優先順位に従い自分ひとりで抱え込まない

緊急度と重症度を正しく見極め、迅速な判断が求められます。同時進行の業務にはタイムスケジュールを活用し、リスク上昇時は上司や同僚にすぐ相談しましょう。

優先順位と全体把握のポイント

多重課題時の対応には、以下のコツが役立ちます。

-

マズローの欲求段階説やABCアプローチ(Airway・Breathing・Circulation)で、生命維持や安全確保を最優先に考える

-

全体像の把握(俯瞰力):同じ時間帯に発生している課題をリストアップし、作業フローやタスクを可視化

-

情報整理と作戦会議:申し送りなどで業務の分担や協力体制を整える

優先順位を資料やシートに明記し、対応状況を都度確認することで業務の抜けや漏れを防ぎます。全員が共通認識を持つことで、チーム全体の危機対応力が高まります。

学習・現場支援のための資料・ツール活用法

国試向け過去問・演習問題による実践支援

国家試験では、「看護問題 一覧」やNANDA分類、ヘンダーソンの14項目など基礎から応用まで幅広い出題がされます。過去問や演習問題の活用が国家試験対策には不可欠です。特に頻出領域は下記の通りです。

| 出題領域 | 代表例 | ポイント |

|---|---|---|

| 高齢者ケア | 転倒リスク、低栄養、認知症対応 | 優先順位の判断や観察項目の根拠が重要 |

| 精神看護 | 不安、認知機能障害、自傷リスク | 症状の特定とPES方式でのアセスメント力 |

| 栄養関連 | 摂取不足、脱水、栄養支援 | ゴードンやNANDA領域の「栄養」問題の理解 |

国家試験対策では、出題傾向に合わせて各領域の看護問題リストを繰り返し確認し、対応策と根拠をセットで整理することが高得点のカギです。

無料の看護問題リストテンプレートやオンラインツール案内

看護問題リストは効率的な業務・学習に不可欠です。時間短縮や質向上のため、無料で利用できるテンプレートやツールが多数開発されています。データ入力や分析にも対応し、現場で即実践できます。

代表的な活用方法

-

看護問題リストの無料ダウンロードで看護計画作成を効率化

-

オンラインで優先順位付けやPES方式の記録を自動化

-

アプリやウェブツールで過去の看護記録を一元管理

高齢者、精神、小児など対象別リストや、NANDA・ヘンダーソン対応の多機能テンプレートも増えています。用途に応じてダウンロード・カスタマイズすれば、日常業務や試験対策が大幅に効率化します。

推奨参考文献・最新ガイドラインと専門書籍案内

看護問題リストや計画作成では、信頼できる文献やガイドラインの活用が不可欠です。常に最新の知見を取り入れることで、業務の質向上と安全性確保が図れます。

主な参考文献・リソース

-

NANDA看護診断分類 国際版

-

ヘンダーソン「看護の原理と実践」

-

ゴードン機能的健康パターン解説書

-

日本看護協会の公式ガイドライン各種

高齢者や精神科、小児、栄養など専門分野にも対応した書籍が揃っており、現場や試験対策、自己学習に幅広く活かせます。内容の信頼性や根拠を確認しながら、日々の業務や学習に取り入れましょう。

看護問題に関するよくある質問と解答

看護問題一覧とは? – 基礎理解の確認

看護問題一覧は、患者の健康状態や生活状況に基づき、必要なケアや支援を特定するための問題を体系的にリスト化したものです。代表的なものにはNANDA看護診断やゴードンの健康パターン、ヘンダーソンの14項目があります。高齢者や小児、精神科、栄養管理といった分野ごとに特徴的な問題も存在し、それぞれの状況に合ったアプローチが求められます。看護問題リストによって、患者の状態把握や計画立案がスムーズに進み、質の高い看護提供の基盤となります。

| 主要リスト名 | 特徴 |

|---|---|

| NANDA | 13領域による分類、国際標準 |

| ゴードン | 11パターン、生活習慣中心 |

| ヘンダーソン | 14項目、基本的ニーズ分析 |

看護問題優先順位例は? – 実践的質問への回答

看護問題の優先順位を決める際は、患者の生命維持に直結する問題やリスクの高い項目が上位となります。判断にはマズローの欲求段階説や緊急度・重症度を基準にします。具体例としては、呼吸困難や出血などの急性問題が最優先となり、次いで感染リスクや栄養状態、活動制限への対応が続きます。高齢者では転倒リスクや低栄養、独居による安全管理が重要視されます。優先順位づけはチームで情報共有することで、連携したケア実践が可能です。

-

生命維持に関わる問題

-

緊急度・重症度の高い問題

-

生活に影響するリスクや慢性課題

nanda看護診断13領域書き方は? – 詳細な疑問解消

NANDA看護診断13領域は、健康増進や安全、活動、知覚、排泄など幅広い側面をカバーします。書き方は状況、リスク因子、症状を明確にすることで、的確なアセスメントと効果的な計画へとつながります。PES方式(問題・原因・症状)で整理すると、問題を客観的に捉えやすくなります。領域ごとに適切なキーワードや具体的な症状記載が求められます。

| 領域名 | 診断名の例 |

|---|---|

| 栄養 | 不足する栄養摂取 |

| 排泄 | 不安定な排泄パターン |

| 活動 | 身体活動の制限 |

-

問題+関連因子+症状で記述

-

客観性と具体性が重要

看護計画評価書き方例を教えてほしい – 実務直結Q&A

看護計画と評価の書き方は、「目標設定→介入内容明記→評価指標の具体化」が基本です。目標は達成可能かつ明確に、「例:3日以内に自力で移乗可能となる」と設定します。介入内容には観察項目、看護師が実施するケア、患者や家族への指導を含めます。評価では達成度や未達成の原因を記載し、計画修正に役立てます。表形式やチェックリストにまとめると日常業務で活用しやすくなります。

| 項目 | 内容例 |

|---|---|

| 目標 | 1週間以内に発熱が解消する |

| 介入 | バイタルサイン観察、冷罨法実施 |

| 評価 | 体温正常、追加ケア検討 |

-

達成度・改善点を具体的に評価

-

改善循環を繰り返し、質向上を図る

多重課題の対処法は? – 複数問題管理の実例回答

看護実践では複数の問題が同時進行することが多く、効率的な優先順位決定と連携が不可欠です。多重課題への対応は、影響度や緊急性を基準に行動計画を立て、困難な場合は多職種カンファレンスで共有・調整します。以下のリストでポイントを整理します。

-

緊急度と重症度から迅速評価

-

情報共有と役割分担を徹底

-

タイムマネジメント支援ツールや記録の活用

-

患者・家族の意向もふまえ柔軟にプラン調整

これにより、安全性・効率性・個別性を兼ね備えた看護ケアの実現が可能になります。